みなさんこんばんは(^.^)

さて、弘法大師空海と善女龍王(ぜんにょりゅうおう)の伝説というものが残っています。

空海は、雨を降らせる祈祷においても素晴らしい力を持っていたそうです。

伝説では、空海のいた時代に干ばつが起きたため、朝廷が雨乞いの祈祷を守敏(しゅびん)という僧侶に頼んだそうですが、雨は少し降っただけでした。

その後空海が召されて祈祷するも、雨が降らないため不審に思って調べたところ、守敏が空海の祈祷を阻もうと呪力を使ってあらゆる龍神を水の瓶に閉じ込めたということが分かったそうです。

しかし善女龍王だけが守敏の呪力から逃れることができているのを観た空海は、善女龍王を呼び寄せて、三日続けて雨を降らせることができたというお話しです。

その善女龍王が高野山の壇上伽藍からすぐのところに祀ってあります。

池があり、橋を渡ってお社に向かいます。

「青龍大権現」の旗が目印です。

善女龍王は八大龍王の内の「沙伽羅(しゃから)龍王」の第3王女と言われています。

八大龍王は仏法を守護する八尊の龍王を言います。

僧侶たちは雨を降らせるのに龍王の力を借りていたのですね。

実際、龍をご供養したり、龍のワークショップの時なども雨が降ることが多いですね。

龍さんたちからのサインだと思います(^<^)

高野山の霊宝館には国宝の善女龍王の絵があるということですが、数年に一度のみの公開ということで、今回は見ることができませんでした。

次に公開される時はぜひ観てみたいなと思います。

今日も最後まで読んでくださいまして、ありがとうございました☆

さて、弘法大師空海と善女龍王(ぜんにょりゅうおう)の伝説というものが残っています。

空海は、雨を降らせる祈祷においても素晴らしい力を持っていたそうです。

伝説では、空海のいた時代に干ばつが起きたため、朝廷が雨乞いの祈祷を守敏(しゅびん)という僧侶に頼んだそうですが、雨は少し降っただけでした。

その後空海が召されて祈祷するも、雨が降らないため不審に思って調べたところ、守敏が空海の祈祷を阻もうと呪力を使ってあらゆる龍神を水の瓶に閉じ込めたということが分かったそうです。

しかし善女龍王だけが守敏の呪力から逃れることができているのを観た空海は、善女龍王を呼び寄せて、三日続けて雨を降らせることができたというお話しです。

その善女龍王が高野山の壇上伽藍からすぐのところに祀ってあります。

池があり、橋を渡ってお社に向かいます。

「青龍大権現」の旗が目印です。

善女龍王は八大龍王の内の「沙伽羅(しゃから)龍王」の第3王女と言われています。

八大龍王は仏法を守護する八尊の龍王を言います。

僧侶たちは雨を降らせるのに龍王の力を借りていたのですね。

実際、龍をご供養したり、龍のワークショップの時なども雨が降ることが多いですね。

龍さんたちからのサインだと思います(^<^)

高野山の霊宝館には国宝の善女龍王の絵があるということですが、数年に一度のみの公開ということで、今回は見ることができませんでした。

次に公開される時はぜひ観てみたいなと思います。

今日も最後まで読んでくださいまして、ありがとうございました☆

みなさんこんばんは(^.^)

今日の満月もスーパームーンですね☆

変容そして、もはや不要になったものを手放すよう促されるでしょう。

ふたご座の真実を見極めるエネルギーが降り注ぎます。

さて、先月のスーパームーンの14日に高野山で、不動明王許可灌頂(こかかんじょう)がダライラマ法王により授けられました。

灌頂とは、密教で行われる儀式で、戒を授かる場合や仏様との縁を結ぶとき、また修行者が一定の地位に上がる時に受けるイニシエーション(通過儀礼)のことです。

水を使います。

そして許可灌頂は、本灌頂を受ける前に受けるものだそうです。

不動明王は、仏陀・観音菩薩・ターラ菩薩・不動明王の4尊の中の1尊であり、障りを失くす仏様というお話しでした。

修行において一切の支障が起きないように、心の奥底からの祈願をダライラマ法王そして僧侶の皆様がして下さいます。

『仏法僧(ぶっぽうそう)に帰依(きえ)すること。

解脱に至るために帰依をするということ』

『有情(衆生の意)を救済するために自分の一切智を求めることを菩提心という。帰依と発菩提心(ほつぼだいしん)について皆さんはよく考えてください。帰依の対象について仏陀・自分・帰依そのものの観点から分析してみて下さい』と仰いました。

『帰依の対象の実体(仏陀)や帰依をしている自分そのものの実体、帰依をしているという行為そのものも実体としては存在していない。心の中には様々な表れとして出てくる。また自分という何よりも大事な自分にとらわれている。例えばかげろうのように実体はないという認識が必要。世俗のレベルにおいてのみ名前が与えられた存在として実体があるように思われるが、真の姿ではない』

また『利他行をするのに何をすべきで、何をすべきでないかをきちんと理解すべき』とも仰いました。

灌頂の過程に付いていくので精一杯でしたが、とても印象深く残っているのが、自分を本尊として立ち上げるということでした。

今回の場合は、不動明王を立ち上げるということですね。

『自分自身が本尊であると自信を持たなければならない』と仰いました。

そして不動明王のマントラが与えられました。そのマントラを唱える許可を与えられたわけです。

それからダライマラ法王と一体化した不動明王をイメージし、そこに祈願を行います。

そうして自分が利他をすることが何の努力もなくできるようになる力が与えられるというお話しでした。

最後に黄色い水を頂いて、頭頂・心臓・喉の3ヵ所に付けました。

灌頂ですね☆

不動明王について学ぶことも大切ですが、この灌頂のように不動明王と一体となり感じることも、とても大切だと思いました。

言葉では言い表せないことを実際に体感して体得するというところが、密教の素晴らしいところでしょう。

僧侶の方々の読経により空間が荘厳(しょうごん)され、素晴らしい空気の中で灌頂が行われました。

ダライラマ法王の数々のメッセージが心を打ちました。

きっと会場に集まった方の中に過去生においてご縁のある方が何人もいらっしゃるでしょう。

素晴らしい機会をお釈迦様が与えて下さったことに感謝しています。

次回は横浜でのダライラマ法王の講演会のお話を☆

みなさんこんばんは

ダライラマ法王が11月14日に高野山で不動明王の許可灌頂(こかかんじょう)を多くの参加者に授けられました。

わたしも参加しましたが、そもそも高野山に行くことになったのは、高次元の存在である“アシュタール(Ashtar)”のグループセッションに参加したのがきっかけでした。

アシュタールが参加者一人一人にガイドスピリットのメッセージを伝えてくれました。

私については「グレートブッダがあなたに、ダライラマに会いに行ってほしい」と言っていると教えてくださいました。

そこで調べるともうすぐ来日されるというタイミングでしたので、14日の高野山での灌頂(かんじょう)と17日の横浜での講演に申し込みました。

ダライラマ法王による不動明王の許可灌頂は高野山大学の講堂で行われました。

これからダライラマ法王のメッセージをお伝えしたいと思いますが、私がメモに書きとめておくことのできたものですので、箇条書き的ですがご容赦ください。

『知恵を自分の心の中に高めていき、その知恵を完成させることができると釈尊は仰った。すべてが智恵に基づいてなされなければならない。

このように信心のみではいけないと釈尊が説かれているわけだが、インドにはそれ以前もたくさんの宗教があった。神の宗教がたくさんあった。創造主を信じる宗教は信心が強固。一点集中する。

この世の創造主を信じる宗教ももちろん多くの人に役立っている。これからも役立つことが分かっている。

仏教がそういった宗教と違うのは、自ら知恵を育んでいかなければならない。』

『釈尊が初転法輪(しょてんぽうりん)で説かれたのが、すべての教えの土台。

四聖諦(ししょうたい)』

『知恵を高めていかなければならないというところが、私たち仏教徒の特徴。

日本人も教えを実践していってほしい。

関心を持つならば、個々の心に大きく寄与する。

チベット僧も以前は儀式中心だったが、亡命後、寺院を学習センターとして機能するようにと話している。

儀式だけなら仏教も長続きはしないだろう。

教えを育むことが大切。仏教が何百年も続いていくために』

『苦しみが存在する。それには原因がある。もっと大きい障りは怒り。

それらを断滅する。滅諦(めったい)の境地。

四聖諦(ししょうたい)の中で大事なのは、偏在的な苦しみを認めて脱するよう修行すること。

無知の心が原因。少しづつ滅していくべき心のけがれ。

無知を滅する智恵。煩悩を完璧に滅した時、解脱して涅槃へ。

戒・定・恵(かい・じょう・え)の三学修行』

『この苦しみから一切のものが解放されることを望むことが大切。

苦しみの因ばかり作って、幸せの因を作っていない。

苦しみというのはすべての生きとし生けるものに存在し、すべてのものがそれを離れたいと思っている。

荒いレベルの煩悩や微細なレベルの煩悩まで断滅(だんめつ)しなければならない』

『一切衆生に対する慈悲の心が大切。

このような煩悩を無くせると分かったら、微細なレベルの煩悩は習気(じっけ)というが、それも滅することができる。

自分だけでなく人々のこともより重要だと考えていく。

人々一切を慈しむことで、自分が満たされる。

少なくとも悪いことはしないと誓約してほしい。

利他の心は自分の悟りの境地へ導く。

自分の幸せを願わなくとも、衆生の幸せを願うことで、自分も満足する』

『“空”に瞑想し、その理解を完成することが必要。

解脱の境地が私たちの目的!

智恵が備わり恵まれた人生を選ぶならば、毎日実践をしていくことが大切。

障りを滅することが必要とされている』

『私に悪いことが起きませんように、というのは良い動機ではない。

他者、一切衆生のすべての幸せを願うことが大切。

そのスケールの大きさが“大乗(だいじょう)”。

狭い心に基づいた心ではなく、大きな心の動機を持った人を大乗仏教と呼んでいる』

『“一切智(いっさいち)の境地に至る“というのが私たちの目的。

以前弟子の1人が一切智に至るのが目的ではないと言ったので、この者は愚か者ではないかと思った』

ダライラマ法王のメッセージに、とても感銘を受けました(*^_^*)

「戒・定・慧」とは、戒律・禅定・智慧のことです。

悪いことをせずに善行に励み、心を穏やかにして、世界の真実の姿を観る、ということになるかと思います。

「四聖諦(ししょうたい)」とは、苦・集・滅・道(く・しゅう・めつ・どう)の教えのことですね。

原因があって(集)、苦しみがある(苦)。

その苦しみを滅することができる(滅)。

その方法は“八正道“である(道)。

という教えですが、この世界の見方と悟りへの実践方法を説いているわけですね。

「一切智」とは、一切のものを完全に知る仏の智慧という意味ですが、その境地を私たちは目指しているわけですね。

高齢であるにも関わらず世界中を飛び回って智慧を分かち合っておられる姿を見ると、本当に頭が下がります。

また直接お姿を拝見したことで、お書きになった本を読む際も、その教えがずっと身近に感じられるようになりました。

次は不動明王の許可灌頂(こかかんじょう)についてお話ししたいと思います。

ダライラマ法王が11月14日に高野山で不動明王の許可灌頂(こかかんじょう)を多くの参加者に授けられました。

わたしも参加しましたが、そもそも高野山に行くことになったのは、高次元の存在である“アシュタール(Ashtar)”のグループセッションに参加したのがきっかけでした。

アシュタールが参加者一人一人にガイドスピリットのメッセージを伝えてくれました。

私については「グレートブッダがあなたに、ダライラマに会いに行ってほしい」と言っていると教えてくださいました。

そこで調べるともうすぐ来日されるというタイミングでしたので、14日の高野山での灌頂(かんじょう)と17日の横浜での講演に申し込みました。

ダライラマ法王による不動明王の許可灌頂は高野山大学の講堂で行われました。

これからダライラマ法王のメッセージをお伝えしたいと思いますが、私がメモに書きとめておくことのできたものですので、箇条書き的ですがご容赦ください。

『知恵を自分の心の中に高めていき、その知恵を完成させることができると釈尊は仰った。すべてが智恵に基づいてなされなければならない。

このように信心のみではいけないと釈尊が説かれているわけだが、インドにはそれ以前もたくさんの宗教があった。神の宗教がたくさんあった。創造主を信じる宗教は信心が強固。一点集中する。

この世の創造主を信じる宗教ももちろん多くの人に役立っている。これからも役立つことが分かっている。

仏教がそういった宗教と違うのは、自ら知恵を育んでいかなければならない。』

『釈尊が初転法輪(しょてんぽうりん)で説かれたのが、すべての教えの土台。

四聖諦(ししょうたい)』

『知恵を高めていかなければならないというところが、私たち仏教徒の特徴。

日本人も教えを実践していってほしい。

関心を持つならば、個々の心に大きく寄与する。

チベット僧も以前は儀式中心だったが、亡命後、寺院を学習センターとして機能するようにと話している。

儀式だけなら仏教も長続きはしないだろう。

教えを育むことが大切。仏教が何百年も続いていくために』

『苦しみが存在する。それには原因がある。もっと大きい障りは怒り。

それらを断滅する。滅諦(めったい)の境地。

四聖諦(ししょうたい)の中で大事なのは、偏在的な苦しみを認めて脱するよう修行すること。

無知の心が原因。少しづつ滅していくべき心のけがれ。

無知を滅する智恵。煩悩を完璧に滅した時、解脱して涅槃へ。

戒・定・恵(かい・じょう・え)の三学修行』

『この苦しみから一切のものが解放されることを望むことが大切。

苦しみの因ばかり作って、幸せの因を作っていない。

苦しみというのはすべての生きとし生けるものに存在し、すべてのものがそれを離れたいと思っている。

荒いレベルの煩悩や微細なレベルの煩悩まで断滅(だんめつ)しなければならない』

『一切衆生に対する慈悲の心が大切。

このような煩悩を無くせると分かったら、微細なレベルの煩悩は習気(じっけ)というが、それも滅することができる。

自分だけでなく人々のこともより重要だと考えていく。

人々一切を慈しむことで、自分が満たされる。

少なくとも悪いことはしないと誓約してほしい。

利他の心は自分の悟りの境地へ導く。

自分の幸せを願わなくとも、衆生の幸せを願うことで、自分も満足する』

『“空”に瞑想し、その理解を完成することが必要。

解脱の境地が私たちの目的!

智恵が備わり恵まれた人生を選ぶならば、毎日実践をしていくことが大切。

障りを滅することが必要とされている』

『私に悪いことが起きませんように、というのは良い動機ではない。

他者、一切衆生のすべての幸せを願うことが大切。

そのスケールの大きさが“大乗(だいじょう)”。

狭い心に基づいた心ではなく、大きな心の動機を持った人を大乗仏教と呼んでいる』

『“一切智(いっさいち)の境地に至る“というのが私たちの目的。

以前弟子の1人が一切智に至るのが目的ではないと言ったので、この者は愚か者ではないかと思った』

ダライラマ法王のメッセージに、とても感銘を受けました(*^_^*)

「戒・定・慧」とは、戒律・禅定・智慧のことです。

悪いことをせずに善行に励み、心を穏やかにして、世界の真実の姿を観る、ということになるかと思います。

「四聖諦(ししょうたい)」とは、苦・集・滅・道(く・しゅう・めつ・どう)の教えのことですね。

原因があって(集)、苦しみがある(苦)。

その苦しみを滅することができる(滅)。

その方法は“八正道“である(道)。

という教えですが、この世界の見方と悟りへの実践方法を説いているわけですね。

「一切智」とは、一切のものを完全に知る仏の智慧という意味ですが、その境地を私たちは目指しているわけですね。

高齢であるにも関わらず世界中を飛び回って智慧を分かち合っておられる姿を見ると、本当に頭が下がります。

また直接お姿を拝見したことで、お書きになった本を読む際も、その教えがずっと身近に感じられるようになりました。

次は不動明王の許可灌頂(こかかんじょう)についてお話ししたいと思います。

みなさんこんばんは(^<^)

高野山にはたくさんの宿坊がありますが、私が今回泊まったのは「蓮花院」というお寺でした。

昨年部屋もリニューアルされ、とっても綺麗でしたし、料理も大変おいしく有意義な高野山の旅となりました。

ところでこの蓮花院ですが、副住職の方にお話を伺ったところ、元々は弘法大師・空海が高野山に結界を張るために建てたお寺で、ご本尊は「軍荼利(ぐんだり)明王」だったそうです。

明王とは、悪魔を退治して仏法を守護する神をいいます。

そして軍荼利明王は「宝生(ほうしょう)如来」の化身とも言われ、煩悩を取り除く仏様ですね。

その軍荼利明王が高野山を“護る“役割を果たして下さっているわけですね。

その後ご本尊は時代と共に変わっていき、徳川家の菩提寺となってからは阿弥陀如来がご本尊となっているということです。

江戸幕府を開いた徳川家康を始め、徳川家代々を祀るということは、江戸時代の日本を“護る“という意味があったと思います。

蓮花院は空海によって造られた時から、守護するという役割を担っているお寺ではないかと感じました。

蓮花院には、教科書にも出てくる徳川家康の像が祀られているそうです。

いつもは非公開ですが、昨年は公開されました。

しかし次はいつ公開されるかはわからない、余裕ができたらということでした。

というのも、今、蓮花院はとても忙しいといいますか、とても充実した時期を迎えていらっしゃるからです。

蓮花院のご住職の東山泰清大僧正が、今年の2月に検校法印(けんぎょうほういん)に就任されています。

この検校法印とは、弘法大師・空海の名代として、高野山内で営まれる重要法会の導師を務める最高の僧位なんですね。

任期は1年で、就任中は高野山外へ行く事が出来ないきまりがあるそうです。

さらに驚いたのが、副住職の方が高野明神(狩場明神)を一年の間(来年秋まで)、自坊にてお祀りするという、これもまた大変なお役目を担っていらっしゃる最中だったということです。

もともと高野山の地主神である明神様を、一年ずつ持ち回りで二つの寺院の若手もしくは中堅の僧侶の方が、それぞれ一柱ずつを自坊でお祀りするという伝統があるそうです。

お祀りすることになった僧侶の方は一年間、山を下りることが許されず、精進潔斎(しょうじんけっさい)をして毎日明神様へのお勤めを果たされるということです。

ということは、蓮花院においては、今現在ご住職が検校法印という大任に就いておられ、さらに副住職が明神様をお祀りする役目を担ってらっしゃるわけですが、このような大変な役割を時期が重なりながらお二人が引き受けておられるということになりますね。

たまたま重なったということもできますが、“この世に偶然はない”という言葉もありますので、やはりこれは蓮花院にそれらの重要な役目が任される必然性があるのでしょう。

ご住職は弘法大師・空海の名代として存在しておられ、さらに高野山の地主神の明神様が蓮花院に鎮座されているということは、まさに高野山の神仏のパワーが今、蓮花院に集まっているといっても過言ではないでしょう。

このようなことも泊まってから知ったことでしたが、蓮花院に泊まることができたのもきっと御大師様のお導きだろうと思います。

空海を高野山に導き、山を譲って下さった明神様を祀ってらっしゃる蓮花院のご住職が、空海の名代としての任務を果たされている。

これらから想像するのは、今蓮花院ではまさに空海と明神様が出会われた「高野山開創」のシーンが再現されているのではないかということです。

昨年は高野山開創1200年の記念すべき年でしたが、それとも相まって、今という時は“原点に帰る時なんだ”という空海からのメッセージのように思えてなりません。

高野山は神仏融合の地です。

排他的でない雰囲気というのは、例えば奥之院の参道に並ぶ武将のお墓においても、当時の敵味方関係なく共に高野山で弔われていますね。

調和・融合という空海の姿勢をもう一度私たちが思い出し、実践していくようにとのサインなのではないかと思います。

また、蓮花院はもともと高野山に結界を張って“護る“お役目のお寺として建てられましたが、その意味ももう一度考える必要があるのではないかと思いました。

まず密教そして仏教を護るという意味が考えられますが、現代においては世界中の宗教・哲学・スピリチュアルな叡智などに触れることが容易になっていますので、古今東西の叡智を吸収して、実践していくことの大切さ、そして世界中の叡智を大切に護っていくようにと、空海は説いているように私には思えます。

国際人であった空海が、インターネットや飛行機のある現代の姿をみたらどう思われるでしょう。

「こういう哲学があった、こういう思想がある、このような実践方法がある」と目を輝かせて世界中に興味を示されるのではないでしょうか。

ダライラマ法王がよく、世界中の宗教がお互いを尊重して、その共通する理念を生きることの大切さ、ということを話されますが、そのことを弘法大師・空海も仰っているように思います。

折しも11月14日のスーパームーンの日に、ダライラマ法王が高野山で不動明王の許可灌頂(こかかんじょう)を授けられました。

これもただの偶然とは思えません。

そして私が今回高野山を訪れたそもそもの理由は、ダライラマ法王に会いに行くためでした。

次回もお楽しみに☆

みなさんこんばんは

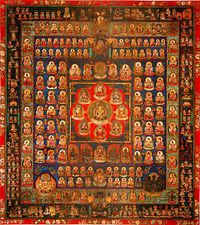

密教には金胎不二という考え方があります。

金とは、金剛界(こんごうかい)のことですが、この金剛というのはダイヤモンドのことですね。

大日如来の智恵がダイヤモンドのように強く、決して壊れないという意味ですね。

そしてそのような素晴らしい智恵の世界を金剛界と言います。

その世界を現す「金剛界曼荼羅」というものがあります。

またもう一方に胎蔵界(たいぞうかい)という世界があります。

胎蔵とは、母親が胎内で子供を育むように、大日如来の大いなる慈悲によって、私たちが本来持っている仏性が育っていくという意味です。

それを視覚的に表した「胎蔵界曼荼羅」というものがあります。

曼荼羅は金剛界と胎蔵界の両方が揃って一つと言われています。

金胎不二(こんたいふに)とは、金剛界と胎蔵界とは別々のものではなく、本来一つであるという意味ですね。

バランスの大切さでもあるでしょうし、二元性を統合するという意味もあるでしょう。

金剛界を男性性、胎蔵界を女性性と考えると、男性性と女性性のバランスを取るという意味、そして男性性・女性性の統合という意味にもなります。

しかし空海は曼荼羅においてのみ、両方の世界のバランスを取ったわけではありませんでした。

高野山の壇上伽藍においてもバランスを取ろうと思ったのです。

金剛界を現す根本大塔(こんぽんだいとう)と胎蔵界を現す西塔(さいとう)の両方を建てることで、バランスを取り壇上伽藍に金胎不二の世界を創ろうとしたのです。

根本大塔(こんぽんだいとう)という素晴らしい塔の中では、まさに仏様の美しい世界が展開されています。

曼荼羅の絵は平面ですが、空海はそれを立体的にとらえることができるように、仏像を前後左右に並べて、絵の曼荼羅の世界を空中に浮かび上がらせました。

まるで曼荼羅が3D映像になったかのようです。

平安時代の当時に観た人々はさぞかし驚き、そして感動したことでしょう。

現代に生きる私も感動しました。

その根本大塔の中心には大日如来がいらっしゃって、その周りを金剛界の如来様が4体、取り囲んでいる形です。

ここで興味深いのが、中央の大日如来が手で結んでいる“印“が、金剛界の印ではなく、なんと胎蔵界の印である”法界定印(ほうかいじょういん)“であるということです。

周りは金剛界の如来様方がいらっしゃるのに中央の大日如来だけは胎蔵界の印を結んでいる。

これもまた空海が意図したことですね。

根本大塔の中でもまた金胎不二を創り出そうとしたわけです。

そして胎蔵界を現す西塔(さいとう)でも同じことが展開されています。

中央の大日如来は金剛界の印である“智拳印(ちけんいん)”を結んでいらっしゃいます。

そして周りを胎蔵界の如来様方が囲んでいるという形です。

西塔の中でも金胎不二が表現されているわけです。

空海はなぜそこまでして、金胎不二を現したかったのでしょうか。

それはその金胎不二こそが大日如来の本当の姿だからだと思います。

金剛界と胎蔵界はそれぞれ大日如来の智恵と慈悲の側面を現していますが、両方有している大日如来そのものを現すためには、金胎不二の世界を見せる必要があったのでしょう。

山上に現れた大日如来の仏国土(ぶっこくど)。

空海は高野山に、宇宙を現す大日如来そのものを表現したかったのではないでしょうか☆

密教には金胎不二という考え方があります。

金とは、金剛界(こんごうかい)のことですが、この金剛というのはダイヤモンドのことですね。

大日如来の智恵がダイヤモンドのように強く、決して壊れないという意味ですね。

そしてそのような素晴らしい智恵の世界を金剛界と言います。

その世界を現す「金剛界曼荼羅」というものがあります。

またもう一方に胎蔵界(たいぞうかい)という世界があります。

胎蔵とは、母親が胎内で子供を育むように、大日如来の大いなる慈悲によって、私たちが本来持っている仏性が育っていくという意味です。

それを視覚的に表した「胎蔵界曼荼羅」というものがあります。

曼荼羅は金剛界と胎蔵界の両方が揃って一つと言われています。

金胎不二(こんたいふに)とは、金剛界と胎蔵界とは別々のものではなく、本来一つであるという意味ですね。

バランスの大切さでもあるでしょうし、二元性を統合するという意味もあるでしょう。

金剛界を男性性、胎蔵界を女性性と考えると、男性性と女性性のバランスを取るという意味、そして男性性・女性性の統合という意味にもなります。

しかし空海は曼荼羅においてのみ、両方の世界のバランスを取ったわけではありませんでした。

高野山の壇上伽藍においてもバランスを取ろうと思ったのです。

金剛界を現す根本大塔(こんぽんだいとう)と胎蔵界を現す西塔(さいとう)の両方を建てることで、バランスを取り壇上伽藍に金胎不二の世界を創ろうとしたのです。

根本大塔(こんぽんだいとう)という素晴らしい塔の中では、まさに仏様の美しい世界が展開されています。

曼荼羅の絵は平面ですが、空海はそれを立体的にとらえることができるように、仏像を前後左右に並べて、絵の曼荼羅の世界を空中に浮かび上がらせました。

まるで曼荼羅が3D映像になったかのようです。

平安時代の当時に観た人々はさぞかし驚き、そして感動したことでしょう。

現代に生きる私も感動しました。

その根本大塔の中心には大日如来がいらっしゃって、その周りを金剛界の如来様が4体、取り囲んでいる形です。

ここで興味深いのが、中央の大日如来が手で結んでいる“印“が、金剛界の印ではなく、なんと胎蔵界の印である”法界定印(ほうかいじょういん)“であるということです。

周りは金剛界の如来様方がいらっしゃるのに中央の大日如来だけは胎蔵界の印を結んでいる。

これもまた空海が意図したことですね。

根本大塔の中でもまた金胎不二を創り出そうとしたわけです。

そして胎蔵界を現す西塔(さいとう)でも同じことが展開されています。

中央の大日如来は金剛界の印である“智拳印(ちけんいん)”を結んでいらっしゃいます。

そして周りを胎蔵界の如来様方が囲んでいるという形です。

西塔の中でも金胎不二が表現されているわけです。

空海はなぜそこまでして、金胎不二を現したかったのでしょうか。

それはその金胎不二こそが大日如来の本当の姿だからだと思います。

金剛界と胎蔵界はそれぞれ大日如来の智恵と慈悲の側面を現していますが、両方有している大日如来そのものを現すためには、金胎不二の世界を見せる必要があったのでしょう。

山上に現れた大日如来の仏国土(ぶっこくど)。

空海は高野山に、宇宙を現す大日如来そのものを表現したかったのではないでしょうか☆

みなさんこんばんは

段々と寒くなってきましたね。

さて、空海はどのようにして高野山に辿りついたのでしょうか。

言い伝えでは、空海が唐に渡って密教の奥義を恵果阿闍梨(けいかあじゃり)から授かり日本に帰る際に、唐から日本へ向けて密教の法具である「三鈷杵(さんこしょ)」を投げられたそうです。

そしてその三鈷杵が高野山の松の木にひっかかっていたと言われます。

この松は「三鈷の松」と呼ばれ、現在も壇上伽藍に残っています。

また、その三鈷杵がどこに飛んで行ったかを空海が探して各地を巡っていた時に、2匹の犬を連れた狩人姿の狩場明神(かりばみょうじん)と出会い、その犬たちを使って三鈷杵の引っかかっている松の木まで案内してくれたとも言われています。

空海がこうして高野山に辿りついた後、狩場明神の母神であられる丹生都比売(にうつひめ)に会われます。

丹生都比売とその御子神である狩場明神は共に高野山の地主神でした。

そして丹生都比売が高野山を修行道場のために譲って下さったと伝えられています。

そこで僧侶の方が教えて下さったのが、空海が高野山にまず一番に建てたのは、丹生都比売(にうつひめ)や狩場明神を祀る「御社(みやしろ)」だったということです。

空海にとって、密教の修行のための寺院を建てることがもちろん大きな目的だったでしょうが、寺院よりも先に、高野山に導いて下さり、そして譲って下さった地主神を祀る社を建立したということになりますね。

ここが空海の素晴らしいところだなあと私は思いました。

地主神に感謝して、敬意を表し、お祀りする。

その後で、密教の伽藍を建てていく。

やはりこの順序が大事なのだと思います。

私たち人類の歴史はある意味、侵略や征服の歴史ということが言えるかもしれませんが、空海の考え方や行動というのは、それらとは正反対のものですね。

もともといらっしゃる土地の神様に、ありがたくその土地を使わせて頂くという姿勢。

神道、仏教の垣根を軽々と超えて地主神をお祀りするという根源的な信仰心とでもいいましょうか、そういうところが密教のすべてを包み込むという特徴とも重なりますし、その土地と融和することで、共に末永く発展していくことができるということではないでしょうか。

現代も世界中で争いが起きていますが、この高野山開創のエピソードから、空海が人類の行くべき方向を私たちに示してくれているように思います。

僧侶の方が仰るには、今も高野山のお坊さんは神社や神棚をよくお参りされるそうです。本当によくされるそうです。

高野山では神仏習合を超えて、神仏融合が起きていて、それが自然な姿となっているんですね。

日本はレムリア以来の調和の精神を持ち合わせた国だと思います。

その素晴らしい一例が、高野山の姿ではないでしょうか。

次は大伽藍、特に根本大塔を巡っていきましょう。

段々と寒くなってきましたね。

さて、空海はどのようにして高野山に辿りついたのでしょうか。

言い伝えでは、空海が唐に渡って密教の奥義を恵果阿闍梨(けいかあじゃり)から授かり日本に帰る際に、唐から日本へ向けて密教の法具である「三鈷杵(さんこしょ)」を投げられたそうです。

そしてその三鈷杵が高野山の松の木にひっかかっていたと言われます。

この松は「三鈷の松」と呼ばれ、現在も壇上伽藍に残っています。

また、その三鈷杵がどこに飛んで行ったかを空海が探して各地を巡っていた時に、2匹の犬を連れた狩人姿の狩場明神(かりばみょうじん)と出会い、その犬たちを使って三鈷杵の引っかかっている松の木まで案内してくれたとも言われています。

空海がこうして高野山に辿りついた後、狩場明神の母神であられる丹生都比売(にうつひめ)に会われます。

丹生都比売とその御子神である狩場明神は共に高野山の地主神でした。

そして丹生都比売が高野山を修行道場のために譲って下さったと伝えられています。

そこで僧侶の方が教えて下さったのが、空海が高野山にまず一番に建てたのは、丹生都比売(にうつひめ)や狩場明神を祀る「御社(みやしろ)」だったということです。

空海にとって、密教の修行のための寺院を建てることがもちろん大きな目的だったでしょうが、寺院よりも先に、高野山に導いて下さり、そして譲って下さった地主神を祀る社を建立したということになりますね。

ここが空海の素晴らしいところだなあと私は思いました。

地主神に感謝して、敬意を表し、お祀りする。

その後で、密教の伽藍を建てていく。

やはりこの順序が大事なのだと思います。

私たち人類の歴史はある意味、侵略や征服の歴史ということが言えるかもしれませんが、空海の考え方や行動というのは、それらとは正反対のものですね。

もともといらっしゃる土地の神様に、ありがたくその土地を使わせて頂くという姿勢。

神道、仏教の垣根を軽々と超えて地主神をお祀りするという根源的な信仰心とでもいいましょうか、そういうところが密教のすべてを包み込むという特徴とも重なりますし、その土地と融和することで、共に末永く発展していくことができるということではないでしょうか。

現代も世界中で争いが起きていますが、この高野山開創のエピソードから、空海が人類の行くべき方向を私たちに示してくれているように思います。

僧侶の方が仰るには、今も高野山のお坊さんは神社や神棚をよくお参りされるそうです。本当によくされるそうです。

高野山では神仏習合を超えて、神仏融合が起きていて、それが自然な姿となっているんですね。

日本はレムリア以来の調和の精神を持ち合わせた国だと思います。

その素晴らしい一例が、高野山の姿ではないでしょうか。

次は大伽藍、特に根本大塔を巡っていきましょう。

みなさんこんばんは

高野山にはナイトツアーという素敵なガイドツアーがあります。

夜の金剛峰寺や壇上伽藍を僧侶の方が案内して下さるという、またとない機会です。

夜ですので寺社の内部には入れませんが、その建物の成り立ちや高野山の歴史、空海について等々のお話しがあり、ワクワクするツアーです。

私は当日申し込みましたが、その日は他に依頼がなかったようで、マンツーマンで案内して頂きました。

国際派の僧侶の方が案内して下さいましたが、外国の方に英語での対応も可能ということでしたよ!

特に面白かったのが龍にまつわるお話でした。

金剛峰寺から壇上伽藍に向かう道は蛇腹路(じゃばらみち)と呼ばれているそうです。

これは空海が壇上伽藍(龍の頭)から蓮花院(龍の尾)までにわたって、まるで龍が伏せているようだと言ったことに由来し、ちょうどこの路は龍(蛇)のお腹にあたるということからこう呼ばれているそうです。

またもっと大きい視点で見ていくと、高野山は東西約6km、南北約3kmと東西に長い地形をしています。

龍が東西に寝そべっていると見えなくもありません。

弁天岳は御殿川(おどがわ)の水源といわれ、山頂には弁天様が祀ってあります。

そして高野山の大事な水源地にそれぞれ弁天様が祀られています。

それらは「高野七弁天」と言われ、高野山の水を護ってきたわけですね。

僧侶の方が仰いました。

「高野山には、年間100万~130万の人が訪れます。特に大きな川があるわけでもないのに、それだけ多くの人の生活用水をまかなうことができるのは、豊かな水源があるためです。」

弁天様は、元々サラスヴァティーというインドの女神様でした。

音楽や弁舌の才能、財宝や豊かさをもたらす女神です。

その女神が仏教の神として日本に伝わった後、日本の神とも習合したり、合わせて捉えられるようになりました。

例えば宇賀神(うがじん)。この神様は出自がはっきりしないようですが、蛇神・龍神の化身とされることもあったようです。

さらに宗像大社の宗像三女神(むなかたさんじょしん)の中の市杵嶋姫命(いちきしまひめのみこと)とも同じ神として考えられてきました。

江ノ島など、市杵嶋姫命を祭るところに弁天様信仰が残っています。

インドのサラスヴァティーは聖なる河の神と言われています。

そして宇賀神が龍神の化身。さらに市杵嶋姫命は海の神様である宗像大社の宗像三女神の一柱(ひとはしら)ということで、弁天様は、水と龍とに関係が深いように思います。

水があるところに龍がいる。また龍は水が大好きです。

それから、風水の観点からも高野山は大変なパワースポットと言われています。

風水ではエネルギーの通り道を「龍脈(りゅうみゃく)」と呼んでいます。

その龍脈が山を通って下りてきたところが「龍穴(りゅうけつ)」となります。

ここがパワースポットとなるわけですが、高野山は周りを“八葉の峰“と呼ばれる峰々で囲まれており、ちょうど峰々に囲まれた盆地のような地形です。

ということは、八葉の峰からの龍脈がこの盆地に降りてくるということになります。

まるで高野山を中心に八葉の蓮の花が開いているかのようですね。

特にパワーの強い龍穴は、高野山の中心部あたりになるでしょうか。

まさに聖地ですね(*^_^*)

次は空海が高野山に辿りつくまでの伝説について触れてみたいと思います☆

高野山にはナイトツアーという素敵なガイドツアーがあります。

夜の金剛峰寺や壇上伽藍を僧侶の方が案内して下さるという、またとない機会です。

夜ですので寺社の内部には入れませんが、その建物の成り立ちや高野山の歴史、空海について等々のお話しがあり、ワクワクするツアーです。

私は当日申し込みましたが、その日は他に依頼がなかったようで、マンツーマンで案内して頂きました。

国際派の僧侶の方が案内して下さいましたが、外国の方に英語での対応も可能ということでしたよ!

特に面白かったのが龍にまつわるお話でした。

金剛峰寺から壇上伽藍に向かう道は蛇腹路(じゃばらみち)と呼ばれているそうです。

これは空海が壇上伽藍(龍の頭)から蓮花院(龍の尾)までにわたって、まるで龍が伏せているようだと言ったことに由来し、ちょうどこの路は龍(蛇)のお腹にあたるということからこう呼ばれているそうです。

またもっと大きい視点で見ていくと、高野山は東西約6km、南北約3kmと東西に長い地形をしています。

龍が東西に寝そべっていると見えなくもありません。

弁天岳は御殿川(おどがわ)の水源といわれ、山頂には弁天様が祀ってあります。

そして高野山の大事な水源地にそれぞれ弁天様が祀られています。

それらは「高野七弁天」と言われ、高野山の水を護ってきたわけですね。

僧侶の方が仰いました。

「高野山には、年間100万~130万の人が訪れます。特に大きな川があるわけでもないのに、それだけ多くの人の生活用水をまかなうことができるのは、豊かな水源があるためです。」

弁天様は、元々サラスヴァティーというインドの女神様でした。

音楽や弁舌の才能、財宝や豊かさをもたらす女神です。

その女神が仏教の神として日本に伝わった後、日本の神とも習合したり、合わせて捉えられるようになりました。

例えば宇賀神(うがじん)。この神様は出自がはっきりしないようですが、蛇神・龍神の化身とされることもあったようです。

さらに宗像大社の宗像三女神(むなかたさんじょしん)の中の市杵嶋姫命(いちきしまひめのみこと)とも同じ神として考えられてきました。

江ノ島など、市杵嶋姫命を祭るところに弁天様信仰が残っています。

インドのサラスヴァティーは聖なる河の神と言われています。

そして宇賀神が龍神の化身。さらに市杵嶋姫命は海の神様である宗像大社の宗像三女神の一柱(ひとはしら)ということで、弁天様は、水と龍とに関係が深いように思います。

水があるところに龍がいる。また龍は水が大好きです。

それから、風水の観点からも高野山は大変なパワースポットと言われています。

風水ではエネルギーの通り道を「龍脈(りゅうみゃく)」と呼んでいます。

その龍脈が山を通って下りてきたところが「龍穴(りゅうけつ)」となります。

ここがパワースポットとなるわけですが、高野山は周りを“八葉の峰“と呼ばれる峰々で囲まれており、ちょうど峰々に囲まれた盆地のような地形です。

ということは、八葉の峰からの龍脈がこの盆地に降りてくるということになります。

まるで高野山を中心に八葉の蓮の花が開いているかのようですね。

特にパワーの強い龍穴は、高野山の中心部あたりになるでしょうか。

まさに聖地ですね(*^_^*)

次は空海が高野山に辿りつくまでの伝説について触れてみたいと思います☆

こんばんは☆

東北に大きな余震が起きましたね。

住民の方々は、5年前の津波の記憶がよみがえって怖い思いをされているではないかと思います。

皆さまが安寧に暮らされるよう心より祈っております。

さて、先日高野山の奥之院にお参りに行ってきました。

高い杉木立に挟まれた参道を歩いていくなかで、どんどんと浄化されていくように感じます。

2kmほど歩くと、弘法大師が入定(にゅうじょう)されている「弘法大師御廟(ごびょう)」に着きます。

御廟の手前に「燈籠堂」がありますが、ここは建立されて後、千年近くにわたって燃え続けている火があると言われています。

まずそこでお参りして、時計回りに裏に回り御廟に行きます。

御廟の前にはお遍路姿の方や外国の方など多くの方々がお参りしています。

私もお経を唱え、お大師様にご挨拶とお礼を申し上げました。

とても厳かな雰囲気の漂う場所です。

この御廟の地下で、弘法大師空海が普段の生き生きした姿のまま禅定(ぜんじょう)に入っておられると伝えられています。

そこから燈籠堂に戻ると、地下への入り口があります。

階段を下りるとたくさんの燈籠で埋め尽くされ、別世界に迷い込んだかのような感覚がしました。

順路をたどっていくと、巨大な五鈷杵(ごこしょ)と、とても大きな数珠に出会います。

その法具の先に目をやると、うっすらとお大師様の御影(みえい)が見えます。

この御影の奥が、ちょうど御廟の地下の入定されている場所に当たると言われていますので、お大師様に一番近づける場所と言えるかもしれません。

そこでお経を唱え、お礼を伝え、私と一体となって下さるようお願いしました。

そうすると、背中の方からハートにどんどんとエネルギーが入ってくるのを感じました。

そしてそれが全身に広がり、ジ~ンとした感覚が続きます。

これはまるで二人羽織(ににんばおり)のような状況です。

まさに「同行二人」。

いつもご加護いただいているありがたさを思うと、思わず涙があふれ出てきました。

こういう時は、魂が喜んでいる時です。

このような歌が伝えられています。

「ありがたや 高野の山の岩かげに 大師はいまだ おわしますなる」

本当にいらっしゃるなあと、実感しました。

法悦(ほうえつ)とはこういうことかもしれません。

それも密教的ですね。つまり言葉では言い表せない感覚ですね。

とても満たされた気持ちで奥之院をあとにしました。

高野山の旅はまだ続きます。