阿蘇山はかつて、寺院・僧房が建ち並び、仏教が栄えたところでもありました。

阿蘇山の寺院の開祖には2つの説があるようです。

1つは、奈良時代の初期に天竺(インド)から最栄読師という方が日本に来られて、阿蘇山で自ら十一面観音【健磐龍命(タケイワタツノミコト)の本地仏】を造り祀ったという説。

2つ目は、慈恵大師良源(912~985年・第18代天台座主)の弟子筋にあたる最栄という僧侶が阿蘇大宮司に願い出て阿蘇山に住むようになったという説です。

阿蘇山では健磐龍命と十一面観音が神仏習合し、仏教も繁栄しました。

(西巌殿寺所蔵・熊本県立美術館寄託)

山上近くに「三十六坊五十二庵」という規模の坊舎や庵が建っていたといいます。

阿蘇山には衆徒(しゅと)と呼ばれる僧侶、行者(修験者)、そして山伏(やまぶし)の3者が仏教や修験道を通して活躍していたそうです。

衆徒の支配下に行者がいたそうですが、この2者には対立もあり、緊張した関係でもあったようです。

また山伏は衆徒と行者それぞれに属していたそうです。

衆徒・行者・山伏は寺社奉行の支配下にありましたが、寺社奉行は阿蘇家の家臣が務めていました。

衆徒と行者の住まいを坊舎、山伏の住まいを庵と言いますが、それが三十六坊五十二庵あったというわけですから、一大山岳仏教の聖地だったわけですね。

ところが、阿蘇神宮の大宮司家でもある豪族の阿蘇氏が薩摩の島津氏に攻められたため、衆徒らも散り散りになり、阿蘇山の寺院は衰退の一途をたどります。

その後加藤清正が肥後北部を治めるようになると、阿蘇の神社と寺院の復興にとりかかります。

阿蘇山の麓(ふもと)に坊舎や庵が建てられ、その地帯を麓坊中(ふもとぼうちゅう)といいます。

阿蘇山のお寺の宗派としては天台宗になるのですが、行者の人々は真言宗系の修験である当山派(どうざんは)に属するようになり、奈良から熊野への大峯山(おおみねさん)の峰入りにも参加したそうです。

お寺の宗派と修験の系統が別々になっていて成立しているところが面白いですね。

せっかく復興した阿蘇の坊中ですが、明治維新によりその状況が一変します。

新政府は神仏分離と国家神道の推進を図り、また廃藩置県で扶持米(ふちまい)を打ち切られたため、これまで神仏習合で繁栄してきた阿蘇山の寺院は廃寺になりました。

僧侶たちは還俗(げんぞく)したり神官に転身したりしました。

しかしお寺がなくなってしまうと、各寺院で祀られていた仏像等の管理の問題や、葬式をはじめとする法要ができなくなって、困ってしまいます。

そこで山上にあった本堂を麓に移し、麓坊中の中心的存在であった学頭房(がくとうぼう)を西巌殿寺(さいがんでんじ)として仏像等も集め、寺院の存続を図りました。

そして1890年には山上に西巌殿寺の奥の院が建てられました。

しかし残念ながら2001年に不審火により麓の本堂が焼失しました。

(焼失した本堂跡に残る礎石)

本堂跡の敷地の一角にお堂があり、修験道の開祖である役行者や足手荒神などが祀られています。

古来阿蘇では神道のみならず仏教も栄えていたということがとても興味深いですが、現在も西巌殿寺本坊でたくさんの仏様が祀られており、さらに採燈護摩(さいとうごま)も行われ、阿蘇山の山岳仏教の法灯(ほうとう)が受け継がれていることを素晴らしいなあと思います。

また寺領の一画に立派な宝篋印塔(ほうきょういんとう)が建てられています。

宝篋印塔とは、宝篋印陀羅尼経(ほうきょういんだらにきょう)というお経を納めた塔のことをいいますが、この塔を拝むと罪業消滅・極楽往生のご利益があるといわれています。

玉名出身の豪潮(ごうちょう)という強い法力をもった僧侶が建てたものだそうです。

古代より阿蘇山が噴火せず穏やかであることを、神社も寺院も庶民も祈ってきました。

これからもその祈りは続けられることでしょう

阿蘇山の寺院の開祖には2つの説があるようです。

1つは、奈良時代の初期に天竺(インド)から最栄読師という方が日本に来られて、阿蘇山で自ら十一面観音【健磐龍命(タケイワタツノミコト)の本地仏】を造り祀ったという説。

2つ目は、慈恵大師良源(912~985年・第18代天台座主)の弟子筋にあたる最栄という僧侶が阿蘇大宮司に願い出て阿蘇山に住むようになったという説です。

阿蘇山では健磐龍命と十一面観音が神仏習合し、仏教も繁栄しました。

(西巌殿寺所蔵・熊本県立美術館寄託)

山上近くに「三十六坊五十二庵」という規模の坊舎や庵が建っていたといいます。

阿蘇山には衆徒(しゅと)と呼ばれる僧侶、行者(修験者)、そして山伏(やまぶし)の3者が仏教や修験道を通して活躍していたそうです。

衆徒の支配下に行者がいたそうですが、この2者には対立もあり、緊張した関係でもあったようです。

また山伏は衆徒と行者それぞれに属していたそうです。

衆徒・行者・山伏は寺社奉行の支配下にありましたが、寺社奉行は阿蘇家の家臣が務めていました。

衆徒と行者の住まいを坊舎、山伏の住まいを庵と言いますが、それが三十六坊五十二庵あったというわけですから、一大山岳仏教の聖地だったわけですね。

ところが、阿蘇神宮の大宮司家でもある豪族の阿蘇氏が薩摩の島津氏に攻められたため、衆徒らも散り散りになり、阿蘇山の寺院は衰退の一途をたどります。

その後加藤清正が肥後北部を治めるようになると、阿蘇の神社と寺院の復興にとりかかります。

阿蘇山の麓(ふもと)に坊舎や庵が建てられ、その地帯を麓坊中(ふもとぼうちゅう)といいます。

阿蘇山のお寺の宗派としては天台宗になるのですが、行者の人々は真言宗系の修験である当山派(どうざんは)に属するようになり、奈良から熊野への大峯山(おおみねさん)の峰入りにも参加したそうです。

お寺の宗派と修験の系統が別々になっていて成立しているところが面白いですね。

せっかく復興した阿蘇の坊中ですが、明治維新によりその状況が一変します。

新政府は神仏分離と国家神道の推進を図り、また廃藩置県で扶持米(ふちまい)を打ち切られたため、これまで神仏習合で繁栄してきた阿蘇山の寺院は廃寺になりました。

僧侶たちは還俗(げんぞく)したり神官に転身したりしました。

しかしお寺がなくなってしまうと、各寺院で祀られていた仏像等の管理の問題や、葬式をはじめとする法要ができなくなって、困ってしまいます。

そこで山上にあった本堂を麓に移し、麓坊中の中心的存在であった学頭房(がくとうぼう)を西巌殿寺(さいがんでんじ)として仏像等も集め、寺院の存続を図りました。

そして1890年には山上に西巌殿寺の奥の院が建てられました。

しかし残念ながら2001年に不審火により麓の本堂が焼失しました。

(焼失した本堂跡に残る礎石)

本堂跡の敷地の一角にお堂があり、修験道の開祖である役行者や足手荒神などが祀られています。

古来阿蘇では神道のみならず仏教も栄えていたということがとても興味深いですが、現在も西巌殿寺本坊でたくさんの仏様が祀られており、さらに採燈護摩(さいとうごま)も行われ、阿蘇山の山岳仏教の法灯(ほうとう)が受け継がれていることを素晴らしいなあと思います。

また寺領の一画に立派な宝篋印塔(ほうきょういんとう)が建てられています。

宝篋印塔とは、宝篋印陀羅尼経(ほうきょういんだらにきょう)というお経を納めた塔のことをいいますが、この塔を拝むと罪業消滅・極楽往生のご利益があるといわれています。

玉名出身の豪潮(ごうちょう)という強い法力をもった僧侶が建てたものだそうです。

古代より阿蘇山が噴火せず穏やかであることを、神社も寺院も庶民も祈ってきました。

これからもその祈りは続けられることでしょう

占星術師は古来、哲学者であり、ヒーラーであり、天の通訳でした。

基本的な占星術の知識の理解と、実際にご自分のホロスコープ等を使って、総合的に星を読む実践を積んでいきます☆

マンツーマンでレッスンを行っていきますので、お客様のペースに合わせて進めていくことができます。

お気軽にご相談ください

基本的な占星術の知識の理解と、実際にご自分のホロスコープ等を使って、総合的に星を読む実践を積んでいきます☆

マンツーマンでレッスンを行っていきますので、お客様のペースに合わせて進めていくことができます。

お気軽にご相談ください

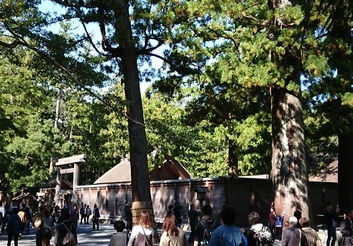

古(いにしえ)の時代、天照大御神(あまてらすおおみかみ)が伊勢の地に鎮座されました。

そこには倭姫(やまとひめ)の、鎮座にふさわしい地を探し求めて歩かれるというご苦労があったと伝えられています。

倭姫が旅に出るには理由がありました。

第10代崇神天皇の御代に大変な飢饉や疫病が起きましたが、この時代には天照大御神は天皇の邸宅の敷地で祀られていました。

そこで天皇は邸宅の敷地での祀っていることが神様の怒りをかってしまったと思い、他所で祀ったところ、事態もなんとか鎮まったといいます。

しかし今後も同じようなことが起きてはいけないということで、永続的にお祀りできる清らかな場所を探すことになりました。

そこで活躍されたのが第11代垂仁(すいにん)天皇の皇女である倭姫だったわけですね。

倭姫は天照大御神のご神体とされる「八咫鏡(やたのかがみ)」を預って、大和国から伊賀、近江、美濃などを巡幸されました。

そして伊勢の国に入り、五十鈴川(いすずがわ)のほとりで倭姫は天照大御神の声を聞かれたと伝えられています。

『 この神風の伊勢国は 常世(とこよ)の波の重波(しきなみ)寄する国なり この国に居らむと思う 』

ここに居たいという神託により現在の地に神宮を建てられました。

倭姫はまさに、シャーマンの中のシャーマンですね☆

八咫鏡の大きさがどれくらいかは謎ですが、鏡を持っての巡幸というのは、大変な労力が必要だったでしょう。

巡幸された各地は、元伊勢とも呼ばれていますが、なにせ古代のことですから、整備されていない険しい道もたどっていかれたのではないかと思うと、本当にすごいお役目を果たされたなあと感動します。

伊勢に落ち着かれてから倭姫は、神嘗祭(かんなめさい)などの祭礼や神社の運営に関するさまざまな取り決めを行い、神宮の基礎固めをされたそうですが、それはその後の日本中の神社にとって、重要なことだったろうと思います。

ところで、“風水“という観点からも、伊勢神宮が素晴らしい場所に創建されたと言えそうです。

『風水パワースポット紀行』(山道帰一著 メディア総合研究所)によりますと、朝熊ヶ岳(あさまがたけ)より連なってきた山脈が力強い肉厚の龍となって内宮に向かっており、その龍が舌を伸ばした「吐唇(としん)」(気が吐き出される場所)という平地部に伊勢神宮の内宮が建っているそうです(同書P125)。

朝熊ヶ岳は瘤(こぶ)を作り連なった龍脈(山脈)であり、それは「生龍(せいりゅう)」と呼ばれ、「最吉にして、必ず富貴の大地を結ぶ。土地の主人は、子宝に恵まれて栄え、代々富貴となる」とされるそうです(同書P125)。

日本の皇室は、他国に比べてとても長い歴史を持っています。

皇室の祖神である天照大御神をお祀りする内宮が、風水的に素晴らしい場所に建てられたということも、皇室を長く存続させている力の1つかもしれませんね。

また、内宮は陽の気が活発な場所であるため、肉体の活性化や精神の活性化の祈願をするにも適した場所と言えるでしょう(同書P127)。

倭姫が風水の観点をもってお祀りする場所を探されたのかどうかは分かりませんが、神の声を聞かれたその場所は、龍脈のエネルギーを集めて吐き出すパワースポットであったわけですから、神様のなさることは本当に畏れ(おそれ)多いことだと思います。

倭姫という偉大なシャーマンをお祀りしてあるお宮が、倭姫宮(やまとひめのみや)です。

伊勢神宮の別宮(べつぐう)ですが、別宮は本宮と同じように式年遷宮のあるとても格式の高い神社ですから、それだけ倭姫が優れた貢献をなさったということだと思います(^_-)-☆

静かで素敵な神社です。

古代になされた倭姫と天照大御神の旅を想いながら、ゆっくりと訪ねてみられてはいかがでしょうか☆

そこには倭姫(やまとひめ)の、鎮座にふさわしい地を探し求めて歩かれるというご苦労があったと伝えられています。

倭姫が旅に出るには理由がありました。

第10代崇神天皇の御代に大変な飢饉や疫病が起きましたが、この時代には天照大御神は天皇の邸宅の敷地で祀られていました。

そこで天皇は邸宅の敷地での祀っていることが神様の怒りをかってしまったと思い、他所で祀ったところ、事態もなんとか鎮まったといいます。

しかし今後も同じようなことが起きてはいけないということで、永続的にお祀りできる清らかな場所を探すことになりました。

そこで活躍されたのが第11代垂仁(すいにん)天皇の皇女である倭姫だったわけですね。

倭姫は天照大御神のご神体とされる「八咫鏡(やたのかがみ)」を預って、大和国から伊賀、近江、美濃などを巡幸されました。

そして伊勢の国に入り、五十鈴川(いすずがわ)のほとりで倭姫は天照大御神の声を聞かれたと伝えられています。

『 この神風の伊勢国は 常世(とこよ)の波の重波(しきなみ)寄する国なり この国に居らむと思う 』

ここに居たいという神託により現在の地に神宮を建てられました。

倭姫はまさに、シャーマンの中のシャーマンですね☆

八咫鏡の大きさがどれくらいかは謎ですが、鏡を持っての巡幸というのは、大変な労力が必要だったでしょう。

巡幸された各地は、元伊勢とも呼ばれていますが、なにせ古代のことですから、整備されていない険しい道もたどっていかれたのではないかと思うと、本当にすごいお役目を果たされたなあと感動します。

伊勢に落ち着かれてから倭姫は、神嘗祭(かんなめさい)などの祭礼や神社の運営に関するさまざまな取り決めを行い、神宮の基礎固めをされたそうですが、それはその後の日本中の神社にとって、重要なことだったろうと思います。

ところで、“風水“という観点からも、伊勢神宮が素晴らしい場所に創建されたと言えそうです。

『風水パワースポット紀行』(山道帰一著 メディア総合研究所)によりますと、朝熊ヶ岳(あさまがたけ)より連なってきた山脈が力強い肉厚の龍となって内宮に向かっており、その龍が舌を伸ばした「吐唇(としん)」(気が吐き出される場所)という平地部に伊勢神宮の内宮が建っているそうです(同書P125)。

朝熊ヶ岳は瘤(こぶ)を作り連なった龍脈(山脈)であり、それは「生龍(せいりゅう)」と呼ばれ、「最吉にして、必ず富貴の大地を結ぶ。土地の主人は、子宝に恵まれて栄え、代々富貴となる」とされるそうです(同書P125)。

日本の皇室は、他国に比べてとても長い歴史を持っています。

皇室の祖神である天照大御神をお祀りする内宮が、風水的に素晴らしい場所に建てられたということも、皇室を長く存続させている力の1つかもしれませんね。

また、内宮は陽の気が活発な場所であるため、肉体の活性化や精神の活性化の祈願をするにも適した場所と言えるでしょう(同書P127)。

倭姫が風水の観点をもってお祀りする場所を探されたのかどうかは分かりませんが、神の声を聞かれたその場所は、龍脈のエネルギーを集めて吐き出すパワースポットであったわけですから、神様のなさることは本当に畏れ(おそれ)多いことだと思います。

倭姫という偉大なシャーマンをお祀りしてあるお宮が、倭姫宮(やまとひめのみや)です。

伊勢神宮の別宮(べつぐう)ですが、別宮は本宮と同じように式年遷宮のあるとても格式の高い神社ですから、それだけ倭姫が優れた貢献をなさったということだと思います(^_-)-☆

静かで素敵な神社です。

古代になされた倭姫と天照大御神の旅を想いながら、ゆっくりと訪ねてみられてはいかがでしょうか☆

占星術師は古来、哲学者であり、ヒーラーであり、天の通訳でした。

基本的な占星術の知識の理解と、実際にご自分のホロスコープ等を使って、総合的に星を読む実践を積んでいきます☆

マンツーマンでレッスンを行っていきますので、お客様のペースに合わせて進めていくことができますよ

お気軽にご相談ください

基本的な占星術の知識の理解と、実際にご自分のホロスコープ等を使って、総合的に星を読む実践を積んでいきます☆

マンツーマンでレッスンを行っていきますので、お客様のペースに合わせて進めていくことができますよ

お気軽にご相談ください

あけましておめでとうございます

2019年が皆様にとって、素晴らしい年となりますように

さて、話は変わりますが伊勢神宮内宮の別宮(べつぐう)で、近鉄五十鈴川駅から10分程度歩いたところに『月読宮(つきよみのみや)』が鎮座しています。

ご祭神は、月読尊(つきよみのみこと)と月読尊の荒御魂(あらみたま)、そして伊弉諾尊(いざなぎのみこと)と伊弉冉尊(いざなみのみこと)です。

月読尊は、伊弉諾尊と伊弉冉尊が天照大御神(あまてらすおおみかみ)の次にお産みになった神様ですから、天照大御神の弟神とも言われています。

境内はとても静かで、神聖な雰囲気が漂っています。

社殿は、横に4つの社が並んでいます。

向かって右から順に、月読尊の荒御魂→月読尊→伊弉諾尊→伊弉冉尊がそれぞれの社に祀られていますが、参拝の順番としては、右から2番目の月読尊から始めて、月読尊の荒御魂⇒伊弉諾尊⇒伊弉冉尊となっています。

親子で祀られているということですね。

月読尊は、「月の満ち欠けを教え暦を司る神」と伊勢神宮のHPに書いてありますが、とても重要な神様ですね☆

ところで、月読尊について、臨床心理学者の河合隼雄さんが興味深い指摘をされています。

月読尊は天照大御神と素戔嗚命(すさのおのみこと)と兄弟ですが、古事記などにもあまり出てこないため、他の2柱の兄弟神のようには有名ではありません。

天照大御神=月読尊=素戔嗚命と3貴子が並ぶと、真ん中の月読尊の存在が謎に包まれていますが、それは“中空(ちゅうくう)の構造”であると河合さんは指摘しています。

他にも同じような例があり、例えば海幸彦(ホデリノミコト)と山幸彦(ホオリノミコト)の兄弟の話はよく知られていますが、同じく兄弟の火須勢理命(ホスセリノミコト)については、謎に包まれています。

さらに、天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)と高御産巣日神(たかみむすひのかみ)、神産巣日神(かみむすひのかみ)は古事記において万物の生成の源となったと言われる三神ですが、その名前からして中心的存在であろうと思われる「天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)」については謎であるということなんですね。

これもまた三貴子の中の月読尊や火須勢理命(ホスセリノミコト)と共通するものがあるということですね。

これらのことから、河合さんは中心に無為(むい)の神をもつという、一貫した構造について、『これを筆者は「古事記」神話における中空性と呼び、日本神話の構造の基本的事実であると考えるのである。日本神話の中心は、空であり無である。このことは、それ以後発展してきた日本人の思想、宗教、社会構造などのプロトタイプとなっていると考えられる』と仰っています。

(『中空構造日本の深層』(河合隼雄著・中公文庫)P40~41より引用)

とても興味深い指摘だと思います。

以前お参りしたことのある広島の東照宮では、社殿の裏の方にいくつかの社が祀ってあり、その中に天之御中主神のお社がありました。

徳川家康公を祀る立派な社殿と比較すると、とても小じんまりとしたお社ですが、何かこれも天之御中主神の中空性を現わしているのかもしれません。

河合さんは、『中心が絶対化されているならば、相容れぬものを周辺部に追いやってしまうが、中心が空である場合は、決定的な戦いを避けることができ、それは対立するものの共存を許すモデルである』といいます。(同P47~48参照)

別の言い方では、『中心が空であるために、そこへはしばしば何ものかの侵入を許すが、結局は時と共に空に戻り、また他のものの侵入を許す構造』とも。(同P48)

さらに『わが国が常に外来文化を取り入れ、時にはそれを中心においたかのごとく思わせながら、時がうつるにつれそれは日本化され、中央から離れてゆく。しかもそれは消え去るのではなく、他の多くのものと適切にバランスを取りながら、中心の空性を浮かび上がらせるために存在している』(同P49より)

例えば、日本における宗教というのは、神道や仏教、キリスト教その他いろいろな宗教・宗派が共存していますね。

それは中心が空であるために、一旦受け入れながらじわじわと消化されていき、次第に他のものと共存するような形になり、決して絶対的な存在にはならないということなのかもしれませんね。

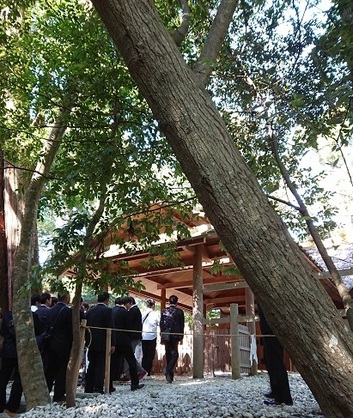

月読宮は、神秘的な雰囲気があって、いいところだなあと感じましたが、その域内にある葭原神社(あしはらじんじゃ)の巨大な神木も、とても素晴らしいものでしたので、立ち寄って見られるのもいいかもしれません。

夜空に輝く月を観て、月読尊と対話するのもいいですね

2019年が皆様にとって、素晴らしい年となりますように

さて、話は変わりますが伊勢神宮内宮の別宮(べつぐう)で、近鉄五十鈴川駅から10分程度歩いたところに『月読宮(つきよみのみや)』が鎮座しています。

ご祭神は、月読尊(つきよみのみこと)と月読尊の荒御魂(あらみたま)、そして伊弉諾尊(いざなぎのみこと)と伊弉冉尊(いざなみのみこと)です。

月読尊は、伊弉諾尊と伊弉冉尊が天照大御神(あまてらすおおみかみ)の次にお産みになった神様ですから、天照大御神の弟神とも言われています。

境内はとても静かで、神聖な雰囲気が漂っています。

社殿は、横に4つの社が並んでいます。

向かって右から順に、月読尊の荒御魂→月読尊→伊弉諾尊→伊弉冉尊がそれぞれの社に祀られていますが、参拝の順番としては、右から2番目の月読尊から始めて、月読尊の荒御魂⇒伊弉諾尊⇒伊弉冉尊となっています。

親子で祀られているということですね。

月読尊は、「月の満ち欠けを教え暦を司る神」と伊勢神宮のHPに書いてありますが、とても重要な神様ですね☆

ところで、月読尊について、臨床心理学者の河合隼雄さんが興味深い指摘をされています。

月読尊は天照大御神と素戔嗚命(すさのおのみこと)と兄弟ですが、古事記などにもあまり出てこないため、他の2柱の兄弟神のようには有名ではありません。

天照大御神=月読尊=素戔嗚命と3貴子が並ぶと、真ん中の月読尊の存在が謎に包まれていますが、それは“中空(ちゅうくう)の構造”であると河合さんは指摘しています。

他にも同じような例があり、例えば海幸彦(ホデリノミコト)と山幸彦(ホオリノミコト)の兄弟の話はよく知られていますが、同じく兄弟の火須勢理命(ホスセリノミコト)については、謎に包まれています。

さらに、天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)と高御産巣日神(たかみむすひのかみ)、神産巣日神(かみむすひのかみ)は古事記において万物の生成の源となったと言われる三神ですが、その名前からして中心的存在であろうと思われる「天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)」については謎であるということなんですね。

これもまた三貴子の中の月読尊や火須勢理命(ホスセリノミコト)と共通するものがあるということですね。

これらのことから、河合さんは中心に無為(むい)の神をもつという、一貫した構造について、『これを筆者は「古事記」神話における中空性と呼び、日本神話の構造の基本的事実であると考えるのである。日本神話の中心は、空であり無である。このことは、それ以後発展してきた日本人の思想、宗教、社会構造などのプロトタイプとなっていると考えられる』と仰っています。

(『中空構造日本の深層』(河合隼雄著・中公文庫)P40~41より引用)

とても興味深い指摘だと思います。

以前お参りしたことのある広島の東照宮では、社殿の裏の方にいくつかの社が祀ってあり、その中に天之御中主神のお社がありました。

徳川家康公を祀る立派な社殿と比較すると、とても小じんまりとしたお社ですが、何かこれも天之御中主神の中空性を現わしているのかもしれません。

河合さんは、『中心が絶対化されているならば、相容れぬものを周辺部に追いやってしまうが、中心が空である場合は、決定的な戦いを避けることができ、それは対立するものの共存を許すモデルである』といいます。(同P47~48参照)

別の言い方では、『中心が空であるために、そこへはしばしば何ものかの侵入を許すが、結局は時と共に空に戻り、また他のものの侵入を許す構造』とも。(同P48)

さらに『わが国が常に外来文化を取り入れ、時にはそれを中心においたかのごとく思わせながら、時がうつるにつれそれは日本化され、中央から離れてゆく。しかもそれは消え去るのではなく、他の多くのものと適切にバランスを取りながら、中心の空性を浮かび上がらせるために存在している』(同P49より)

例えば、日本における宗教というのは、神道や仏教、キリスト教その他いろいろな宗教・宗派が共存していますね。

それは中心が空であるために、一旦受け入れながらじわじわと消化されていき、次第に他のものと共存するような形になり、決して絶対的な存在にはならないということなのかもしれませんね。

月読宮は、神秘的な雰囲気があって、いいところだなあと感じましたが、その域内にある葭原神社(あしはらじんじゃ)の巨大な神木も、とても素晴らしいものでしたので、立ち寄って見られるのもいいかもしれません。

夜空に輝く月を観て、月読尊と対話するのもいいですね

占星術師は古来、哲学者であり、ヒーラーであり、天の通訳でした。

基本的な占星術の知識の理解と、実際にご自分のホロスコープ等を使って、総合的に星を読む実践を積んでいきます☆

マンツーマンでレッスンを行っていきますので、お客様のペースに合わせて進めていくことができます。

どうぞお気軽にご相談ください

基本的な占星術の知識の理解と、実際にご自分のホロスコープ等を使って、総合的に星を読む実践を積んでいきます☆

マンツーマンでレッスンを行っていきますので、お客様のペースに合わせて進めていくことができます。

どうぞお気軽にご相談ください

伊勢神宮の内宮(ないくう)は天照大御神(あまてらすおおみかみ)がお祀りされています。

伊勢神宮のHPには、「今から2000年前、皇位のしるしとして受け継がれる三種の神器の一つである八咫鏡(やたのかがみ)をご神体として伊勢の地にお祀りし」とあります。

三種の神器は、天照大御神が孫神の瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)に与えたものであり、皇位継承の証と言われています。

八咫鏡 (やたのかがみ)の他は、草薙剣 (くさなぎのつるぎ) ,八坂瓊曲玉 (やさかにのまがたま) ですね。

宇治橋を渡って神聖な地に入りますが、しばらく進むと五十鈴川の御手洗場(みたらし)が見えてきます。

川辺に降りて、五十鈴川の水で手を清めます。

水に触れ、川の流れや周りの風景を眺めていると、ほんと癒されますね~☆

そしてすぐのところに、五十鈴川を守護する水の神の「瀧祭大神(たきまつりのおおかみ)」をお祀りするお社があります。

清らかさを大切にする神社にとって、水の神様はとても重要ですね。

またもう少し行くと、「風日祈宮(かざひのみのみや)」のお社があります。

こちらの神様は、外宮(げくう)の「風宮(かぜのみや)」と同じ神様が祀られています。

外宮には風の神様と土の神様が祀られていますが、内宮にも風の神様が祀られ、水の神様の瀧祭大神も祀られています。

四大元素の風と土と水の元素の神様がいらっしゃることになりますが、残る火の元素の神様と言えば、太陽神である天照大御神ということになるでしょう。

四大元素はこの世界を形作る源であると、古代より考えられてきました。

伊勢神宮は、その四大元素それぞれの神様がお祀りしてあるとも言えると思いますが、それはつまり、この世界を包み込むほどの力をもった聖地であるということも意味しているのではないでしょうか

正宮をお参りしましたが、たくさんの参拝者がお越しになっている光景をみると、日本人の信仰心というものを改めて見つめることができて素晴らしいなあと感じました。

列をなしてのお参りですから、ゆっくり祈る時間は持てませんでしたので、拝殿でお参りした後は横の方の板垣の前でしばらく時間を取って祈りました。

天照大御神の「天照」の部分から、太陽が大地や海やすべての生きとし生けるものを分け隔てなく照らして下さっていることに思いが至りました。

そしてそのお姿、あり方というのは、私たちにとってお手本なのではないかと思ったんですね。

自分自身も“天照すこと“を意識して生きていくことが大事であると感じました。

それは慈愛、菩提心(ぼだいしん)、無条件の愛、価値判断しない等いろいろなことと結びつくことだと思います。

天照大御神が天岩戸にお隠れになった時、世界は真っ暗闇になり、まがまがしいものが現れるという状況になったわけですが、天岩戸が開き再び光が戻ったことで、世界が息を吹き返しました。

光の大切さ、ありがたさ、必要性というものが改めて理解された時でもあったかと思いますが、それはいにしえの神話のこととしてだけではなく、現代においても光の重要性を感じ、そして私たちが光の発信源となっていくことを意識していくことが求められているのではないかと思いました。

「キリストの再臨」という言葉がありますが、それは私たちひとり一人が自ら光を放っていくという意味でもあるでしょう。

天照大御神の有難さを改めて感じました。

そして大切なことを教えて頂いたと思っています。

正宮の次に荒祭宮(あらまつりみや)を参拝しました。

ご祭神は、天照大御神の荒御魂(あらみたま)ですね。

正宮に準じる第一別宮として大切にお祀りされています。

素晴らしい雰囲気の場所でした☆

伊勢神宮は心が清められます。

世界の幾久しい繁栄への祈りを、自然と行いたく聖地ですね

伊勢神宮のHPには、「今から2000年前、皇位のしるしとして受け継がれる三種の神器の一つである八咫鏡(やたのかがみ)をご神体として伊勢の地にお祀りし」とあります。

三種の神器は、天照大御神が孫神の瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)に与えたものであり、皇位継承の証と言われています。

八咫鏡 (やたのかがみ)の他は、草薙剣 (くさなぎのつるぎ) ,八坂瓊曲玉 (やさかにのまがたま) ですね。

宇治橋を渡って神聖な地に入りますが、しばらく進むと五十鈴川の御手洗場(みたらし)が見えてきます。

川辺に降りて、五十鈴川の水で手を清めます。

水に触れ、川の流れや周りの風景を眺めていると、ほんと癒されますね~☆

そしてすぐのところに、五十鈴川を守護する水の神の「瀧祭大神(たきまつりのおおかみ)」をお祀りするお社があります。

清らかさを大切にする神社にとって、水の神様はとても重要ですね。

またもう少し行くと、「風日祈宮(かざひのみのみや)」のお社があります。

こちらの神様は、外宮(げくう)の「風宮(かぜのみや)」と同じ神様が祀られています。

外宮には風の神様と土の神様が祀られていますが、内宮にも風の神様が祀られ、水の神様の瀧祭大神も祀られています。

四大元素の風と土と水の元素の神様がいらっしゃることになりますが、残る火の元素の神様と言えば、太陽神である天照大御神ということになるでしょう。

四大元素はこの世界を形作る源であると、古代より考えられてきました。

伊勢神宮は、その四大元素それぞれの神様がお祀りしてあるとも言えると思いますが、それはつまり、この世界を包み込むほどの力をもった聖地であるということも意味しているのではないでしょうか

正宮をお参りしましたが、たくさんの参拝者がお越しになっている光景をみると、日本人の信仰心というものを改めて見つめることができて素晴らしいなあと感じました。

列をなしてのお参りですから、ゆっくり祈る時間は持てませんでしたので、拝殿でお参りした後は横の方の板垣の前でしばらく時間を取って祈りました。

天照大御神の「天照」の部分から、太陽が大地や海やすべての生きとし生けるものを分け隔てなく照らして下さっていることに思いが至りました。

そしてそのお姿、あり方というのは、私たちにとってお手本なのではないかと思ったんですね。

自分自身も“天照すこと“を意識して生きていくことが大事であると感じました。

それは慈愛、菩提心(ぼだいしん)、無条件の愛、価値判断しない等いろいろなことと結びつくことだと思います。

天照大御神が天岩戸にお隠れになった時、世界は真っ暗闇になり、まがまがしいものが現れるという状況になったわけですが、天岩戸が開き再び光が戻ったことで、世界が息を吹き返しました。

光の大切さ、ありがたさ、必要性というものが改めて理解された時でもあったかと思いますが、それはいにしえの神話のこととしてだけではなく、現代においても光の重要性を感じ、そして私たちが光の発信源となっていくことを意識していくことが求められているのではないかと思いました。

「キリストの再臨」という言葉がありますが、それは私たちひとり一人が自ら光を放っていくという意味でもあるでしょう。

天照大御神の有難さを改めて感じました。

そして大切なことを教えて頂いたと思っています。

正宮の次に荒祭宮(あらまつりみや)を参拝しました。

ご祭神は、天照大御神の荒御魂(あらみたま)ですね。

正宮に準じる第一別宮として大切にお祀りされています。

素晴らしい雰囲気の場所でした☆

伊勢神宮は心が清められます。

世界の幾久しい繁栄への祈りを、自然と行いたく聖地ですね

秋の日に、伊勢神宮の外宮(げくう)を参拝してきました

伊勢神宮のHPには、「今から約1500年前、天照大御神のお食事を司る御饌都神(みけつかみ)として丹波国(たんばのくに)から現在の地にお迎えされました」と書いてあります。

外宮の天照大御神のお食事を司る御饌都神(みけつかみ)として、豊受大御神は丹波国から伊勢にお遷りになったということですが、元々鎮座されていた神社は丹波のどこだったのでしょうか。

いくつかあるようですが、その中の1つに、籠(この)神社の奥宮である真名井(まない)神社があります。

真名井神社のHPの由緒には、〖雄略天皇22年7月7日に天橋立北側にある真名井原から伊勢の地にお遷りになりました〗とあります。

今から約1500年前も昔のこととなりますが、これでついに伊勢の地に内宮と外宮が揃ったわけですね。

衣食住を始め産業の守り神である豊受大御神をお祀りする正宮は、たくさんの参拝者でにぎわっていました。

日々の糧を与えていただき、感謝申し上げました。

そして豊受大御神の荒御魂(あらみたま)をお祀りする多賀宮(たかのみや)に向かう途中に風宮(かぜのみや)と土宮(つちのみや)が鎮座しておられます。

風宮は、風雨を司る神様が祀られていますが、鎌倉時代に元が多数の船で攻めてきた「元寇(げんこう)」において、神風により元の軍を追い払ってくださった神様とも伝えられています。

土宮は、外宮の地主神として土地を守る神様が祀られています。

伊勢の地は台風の被害も大きい所であり、風水害に悩まされてきたわけですから、風の神様と土地を守る神様は非常に重要な神様であったろうと思われます。

そして石段を登っていくと多賀宮(たかのみや)に到着します。

こちらは豊受大御神の荒御魂(あらみたま)が祀られています。

ちょうど富士の浅間神社の奉賛会?の方々がお参りに来られていて、団体で柏手(かしわで)を見事に合わせて打たれるものですから、その音が鳴り響き、とても気持ち良かったですね♪

浅間神社のご祭神といえば、木花之佐久夜毘売命(このはなさくやひめのみこと)ですから、団体の方々と共に木花之佐久夜毘売命が豊受大御神に会いに来られているわけですね☆

神様同士の出会われる瞬間を観ることが出来たような気がして、なんだか嬉しかったです

素晴らしい外宮をお参りして、次は内宮へと向かいました

2018/11/16

基本的なところを知ることができれば、一見、難しそうなホロスコープを“シンプルに”観ていくことはできるんです☆

今回の内容である「ハウス」は占星術において、とても重要な要素です

例えば仕事やパートナーシップなどの人生の各領域について、詳しく見ていくことが出来ます。

どうぞお気軽にご参加・お問い合わせください

今回の内容である「ハウス」は占星術において、とても重要な要素です

例えば仕事やパートナーシップなどの人生の各領域について、詳しく見ていくことが出来ます。

どうぞお気軽にご参加・お問い合わせください

三重県の桑名市に素敵な神社があります。

5世紀の後半に創建されたと伝えられる「多度大社(たどたいしゃ)」です。

5世紀後半といいますと、西暦400年代の後半ということですので、今から1500年以上昔にできたということになり、大変な歴史をもった神社なんだなあと思います。

多度山(たどやま・たどさん)のふもとに鎮座なさっていますが、もともと古代より多度山全体がご神体として崇められていたんですね。

多度大社には、本宮・別宮・摂社・末社などいくつもの社殿がありますが、それらが山の地形を損なうことなく建てられていて、自然の雰囲気を残したままであるところがとても感動しました☆

境内に入って左の方に坂が見えますが、この急な土の坂とその先にある土手を若武者が馬にまたがって勇敢に駆け上がる神事が、南北朝の時代より行われているそうです!

映像はこちら⇓

凄い迫力! 命がけですね(^_^;)

また多度大社では神馬(じんめ)に会うことができます。

美しいですね☆

上げ馬神事に神馬と、馬との関わりが深い多度大社ですが、神様と人間とをつなげてくれる”馬”の存在は、とても大きいものがあるんですね☆

厳かな雰囲気が漂っています。

多度大社は、天照大御神とスサノオノミコトの誓約(うけい)からお生まれになった御子神様を一堂にお祀りする神社ですね。

誓約については関連記事をご参考ください

皇子社(御子神6神)や市杵嶋姫命(いちきしまひめのみこと・御子神)を祀る美御前社(うつくしごぜんしゃ)にお参りしながら進みますと、於葺門(おぶきもん)があります。

この門をくぐると、いよいよ本殿の境内ですが、左手に親神様である天照大御神をお祀りする「神明社」があります。

山の傾斜に建てられていて、とても自然と調和していていいですね~☆

そして、本宮と別宮が私たちを迎え入れてくださいます。

本宮は天照大御神の御子神である天津彦根命(あまつひこねのみこと)を祭神とし、相殿に面足尊(おもだるのみこと)と惶根尊(かしこねのみこと)が祀られています。

皇子社の6神と美御前社の市杵嶋姫命、そして天津彦根命で誓約(うけい)からお生まれになった8神が勢ぞろいされています。

多度大社は伊勢神宮と両参りした方がいいと言われていますが、親神様の天照大御神を祀る伊勢神宮と御子神様を祀る多度大社と、親子の神々をお参りするというのは素晴らしいですね☆

ところで、本宮の相殿に祀られている面足尊(おもだるのみこと)と惶根尊(かしこねのみこと)は、天地が現れる”天地開闢(てんちかいびゃく)”の時にお生れになった神世七代(かみよななよ)の第6代の神ですね。

面足尊(おもだるのみこと)が男神、惶根尊(かしこねのみこと)が女神と言われますが、陰陽で対となって存在されています。

神代七代の神様がお祀りされているというのも、すごいことだなあと思います。

多度山の信仰は、はるか昔からあったと言われてますが、相殿の神代七代の神様を思うと、それもよく分かるような気がします。

それから本宮の左わきに滝が流れていますが、浄化され、癒される滝だなあと心から感じました。

禊(みそぎ)の滝、そして自然との調和を取り戻してくれる滝とでも言いましょうか。

ずっと滝の音を聴きながらたたずんでいたい、そう思える滝でした

別宮に祀られているのは、本宮の天津彦根命(あまつひこねのみこと)の御子神である天目一箇神(あめのまひとつのみこと)です。

親神であられる本宮の天津彦根命(あまつひこねのみこと)と共に、”天候を司る神”といわれています。

また、多度大社のHPによると、天目一箇神がご威光を発揮される時に神殿をお出ましになるので、そのために扉は設けてないそうです。

軽やかな神様ですよね

ところで、秋の季節にもかかわらず、境内にちらほらと桜の花が咲いていました

きっと多度山、そして多度大社のご神力でしょう

さらには木花開耶姫(コノハナサクヤビメ)が舞い降りてこられているのかもしれませんね

それから、多度大社から少し足を延ばしたところに多度峡がありますが、そこには「みそぎ滝」と呼ばれる落下25mの滝があります。

不動明王がお祀りしてありますが、昔はこちらの滝で禊(みそぎ)をしてから多度大社へお参りに行ったそうです。

修験道の色彩を残している力強い場所です。

多度大社は本当に素晴らしい神社ですね

山麓にある、まとまりのある神社で、とても心地の良い場所だと感じました

5世紀の後半に創建されたと伝えられる「多度大社(たどたいしゃ)」です。

5世紀後半といいますと、西暦400年代の後半ということですので、今から1500年以上昔にできたということになり、大変な歴史をもった神社なんだなあと思います。

多度山(たどやま・たどさん)のふもとに鎮座なさっていますが、もともと古代より多度山全体がご神体として崇められていたんですね。

多度大社には、本宮・別宮・摂社・末社などいくつもの社殿がありますが、それらが山の地形を損なうことなく建てられていて、自然の雰囲気を残したままであるところがとても感動しました☆

境内に入って左の方に坂が見えますが、この急な土の坂とその先にある土手を若武者が馬にまたがって勇敢に駆け上がる神事が、南北朝の時代より行われているそうです!

映像はこちら⇓

凄い迫力! 命がけですね(^_^;)

また多度大社では神馬(じんめ)に会うことができます。

美しいですね☆

上げ馬神事に神馬と、馬との関わりが深い多度大社ですが、神様と人間とをつなげてくれる”馬”の存在は、とても大きいものがあるんですね☆

厳かな雰囲気が漂っています。

多度大社は、天照大御神とスサノオノミコトの誓約(うけい)からお生まれになった御子神様を一堂にお祀りする神社ですね。

誓約については関連記事をご参考ください

皇子社(御子神6神)や市杵嶋姫命(いちきしまひめのみこと・御子神)を祀る美御前社(うつくしごぜんしゃ)にお参りしながら進みますと、於葺門(おぶきもん)があります。

この門をくぐると、いよいよ本殿の境内ですが、左手に親神様である天照大御神をお祀りする「神明社」があります。

山の傾斜に建てられていて、とても自然と調和していていいですね~☆

そして、本宮と別宮が私たちを迎え入れてくださいます。

本宮は天照大御神の御子神である天津彦根命(あまつひこねのみこと)を祭神とし、相殿に面足尊(おもだるのみこと)と惶根尊(かしこねのみこと)が祀られています。

皇子社の6神と美御前社の市杵嶋姫命、そして天津彦根命で誓約(うけい)からお生まれになった8神が勢ぞろいされています。

多度大社は伊勢神宮と両参りした方がいいと言われていますが、親神様の天照大御神を祀る伊勢神宮と御子神様を祀る多度大社と、親子の神々をお参りするというのは素晴らしいですね☆

ところで、本宮の相殿に祀られている面足尊(おもだるのみこと)と惶根尊(かしこねのみこと)は、天地が現れる”天地開闢(てんちかいびゃく)”の時にお生れになった神世七代(かみよななよ)の第6代の神ですね。

面足尊(おもだるのみこと)が男神、惶根尊(かしこねのみこと)が女神と言われますが、陰陽で対となって存在されています。

神代七代の神様がお祀りされているというのも、すごいことだなあと思います。

多度山の信仰は、はるか昔からあったと言われてますが、相殿の神代七代の神様を思うと、それもよく分かるような気がします。

それから本宮の左わきに滝が流れていますが、浄化され、癒される滝だなあと心から感じました。

禊(みそぎ)の滝、そして自然との調和を取り戻してくれる滝とでも言いましょうか。

ずっと滝の音を聴きながらたたずんでいたい、そう思える滝でした

別宮に祀られているのは、本宮の天津彦根命(あまつひこねのみこと)の御子神である天目一箇神(あめのまひとつのみこと)です。

親神であられる本宮の天津彦根命(あまつひこねのみこと)と共に、”天候を司る神”といわれています。

また、多度大社のHPによると、天目一箇神がご威光を発揮される時に神殿をお出ましになるので、そのために扉は設けてないそうです。

軽やかな神様ですよね

ところで、秋の季節にもかかわらず、境内にちらほらと桜の花が咲いていました

きっと多度山、そして多度大社のご神力でしょう

さらには木花開耶姫(コノハナサクヤビメ)が舞い降りてこられているのかもしれませんね

それから、多度大社から少し足を延ばしたところに多度峡がありますが、そこには「みそぎ滝」と呼ばれる落下25mの滝があります。

不動明王がお祀りしてありますが、昔はこちらの滝で禊(みそぎ)をしてから多度大社へお参りに行ったそうです。

修験道の色彩を残している力強い場所です。

多度大社は本当に素晴らしい神社ですね

山麓にある、まとまりのある神社で、とても心地の良い場所だと感じました

星からお客様に贈られるメッセージをお伝えします☆

ホロスコープは、神社のご神体の鏡と同じように、お客様ご自身の鏡です。

魂の本質や才能・美徳・得意な領域などを再確認して、ご自身の素晴らしさを改めて見つめて頂きたいと思っています。

お気軽にお問い合わせください

ホロスコープは、神社のご神体の鏡と同じように、お客様ご自身の鏡です。

魂の本質や才能・美徳・得意な領域などを再確認して、ご自身の素晴らしさを改めて見つめて頂きたいと思っています。

お気軽にお問い合わせください

阿蘇神社は創建が約2,300年前という、たいそう歴史のある神社です。

健磐龍命(たけいわたつのみこと)をはじめ阿蘇12神をお祀りする、肥後国一之宮として多くの方がお参りに来られます。

また500社に及ぶ分社がありますが、偉大な阿蘇山への信仰の広がり、ならびに阿蘇神社の社家であり、豪族でもある阿蘇氏の影響力の大きさを物語っています。

初代天皇の神武天皇は、孫にあたる健磐龍命に九州を治めるよう命じました。

命は、山城の国(京都府)から瀬戸内海を渡り、宮崎の港に到着されました。

神武天皇のご遺徳をたたえるために、関り深い宮崎の地に健磐龍命が神武天皇の神霊(みたま)を祀られたのが、現在の宮崎神宮と伝えられています。

その後延岡から高千穂そして草部(くさかべ)(阿蘇郡高森町)へと向かわれる途中に、1羽の白鳥がいずこにか案内をします。

健磐龍命は、案内された地に御幣(ごへい)を立てて祀られましたが、そこが「幣立神宮(へいたてじんぐう)」(熊本県山都町)の起こりだと言われています。

そして草部に到着されますと、伯父にあたる日子八井命(ひこやいのみこと)は喜んで健磐龍命をお迎えになりました。

そして健磐龍命は、日子八井命の娘である阿蘇都媛(あそつひめ)と結婚され、阿蘇の開拓、それから九州の鎮護に取り組まれたと伝えられています。

阿蘇神社は平成28年4月の熊本地震によって、重要文化財であった楼門が倒壊してしまいました。

(こちらの写真は地震前の楼門)

(こちらは地震後撤去された跡地)

さらに拝殿も倒壊しています。

(こちらは地震前の拝殿)

(こちらは地震後撤去され、お賽銭箱が設置されている様子)

今、復興に向けて力を尽くされているところです。

(復興については

http://asojinja.or.jp/restoration/ )

http://asojinja.or.jp/restoration/ )拝殿(今は跡地)の奥に3つの御社が並んでいます。

左側に鎮座するのが「一の神殿」ですが、健磐龍命はじめ5柱の神様が祀られています。

右側に鎮座するのが「二の神殿」ですが、健磐龍命のお妃である阿蘇都比咩命(あそつひめのみこと)はじめ5柱が祀られています。

真ん中の少し奥の方に鎮座する「三の神殿」には、健磐龍命の御子神である速瓶玉命(はやみかたまのみこと)と、ほか1柱の神様が祀られています。

一の神殿と三の神殿の前に一本ずつ樹がありますが、その2本の樹がお互いに寄り添うように立っています。

これらの2本の樹を観ると、龍のエネルギーを感じます。

御神殿をしっかりと護ってくれているのでしょう。

また、健磐龍命は龍の姿に変化するとも言われていますので、龍のエネルギーを感じたのかもしれません。

由緒ある素晴らしい阿蘇神社の、一日も早い復興を祈ります

2018/10/27

三重県の桑名市において、今週末の10月27日(土)にパワーゾーン占星術セミナーと占星術個人セッションをさせていただきます。

セミナーの方は占星術を使って、ご自身にとってのパワーゾーンを世界中に見出していきます。

天体の意味やアングルと呼ばれるものの意味をお教えします!

また占星術の個人セッションも午後にさせて頂きます☆

セミナー、個人セッション共にお一人様ずつお申込み可能です。

どうぞお気軽にご参加ください

セミナーの方は占星術を使って、ご自身にとってのパワーゾーンを世界中に見出していきます。

天体の意味やアングルと呼ばれるものの意味をお教えします!

また占星術の個人セッションも午後にさせて頂きます☆

セミナー、個人セッション共にお一人様ずつお申込み可能です。

どうぞお気軽にご参加ください

2018/11/02

今回は1ハウスから6ハウスまでの意味についてお教えします!

占星術において、ハウスはとても重要な要素です。

Skypeでもご参加いただけます。お待ちしております

占星術において、ハウスはとても重要な要素です。

Skypeでもご参加いただけます。お待ちしております

阿蘇五岳(ごがく)の1つである中岳(なかだけ)は、そのエメラルドグリーンが少し白濁したような色の火口から、水蒸気をモクモクと吐き出しています。

これは火口に雨水がたまってできた“湯だまり”から出ているわけですが、火山ガスも出ていますので、風向きによっては火口の立ち入り規制が行われます。

喘息などはないかという確認が火口に入る有料道路の入り口で行われますが、呼吸器や心臓に特に問題ない方でも、ハンカチで口や鼻を抑える準備は必須ですね。

ところで、この中岳の火口は、古来より神の住まう「神霊池(しんれいいけ)」として敬われてきました。

阿蘇の開拓神である健磐龍命(タケイワタツノミコト)が中岳の火口を、神の宮とされているとして信仰されてきたんですね。

7世紀の日本の様子を記している中国の歴史書である『隋書倭国伝(ずいしょわこくでん)』の中に、阿蘇山が出てきます。

それには、人々は噴火する阿蘇山を畏れて祀っているという内容があります。

また、この隋書に出てくる山としては、唯一阿蘇山のみだそうで、古くから中国にも知られていた山だったんですね。

隋書が書かれたのは600年代の前~中期ごろですから、今から少なくとも約1400年前には阿蘇山の祭礼が行われていたということになりますね☆

平安時代初期には神霊池に何か異変がある時、例えば火山活動が活発になったり、火口の湯だまりが増えたり減ったり、あるいは涸れたりなどの変化ある時は、大宰府(だざいふ)を通じて朝廷に報告され、各地の社寺に国家安泰(こっかあんたい)のための祈祷の命が下されたと言われています。

神霊池の異変は、飢饉や疫病が生じる良くない兆しとみなされてきたんですね。

火口へ導くロープウェイ乗り場(現在は運休中で代わりにバスが運行)の奥に「阿蘇山上神社」があり、現代も「火口鎮祭」が阿蘇山上で行われています

また隋書に戻って、夜に光る鶏卵大の青い色をした”如意宝珠(にょいほうじゅ)”が阿蘇山にはあるとも書かれています。

如意宝珠はあらゆる願いを叶えると言われるものですが、例えば如意輪観音様が手に持っておられる宝珠がそうですね

また龍が手に持っているのも如意宝珠ですね

それから竹取物語の中で、ある貴公子に龍の首にある宝珠を取ってくれば一緒になりますとかぐや姫が注文をつけていますが、龍と宝珠とは昔からつながりが深いようですね。

阿蘇山にある如意宝珠というのがとても気になりますが、阿蘇山と龍とは関わりが深いですから、そういう意味では如意宝珠の話が出てくるのも不思議ではないのかもしれません。

健磐龍命(タケイワタツノミコト)のお名前の中に、すでに龍が潜んでいますし、阿蘇の神様が龍の姿に変化(へんげ)されるという伝説も残っています。

その一つに加賀の白山を開いた高僧である泰澄(たいちょう)と阿蘇の龍にまつわる話が、平安時代後期に大江匡房(おおえまさふさ)によって書かれた「本朝神仙伝(ほんちょうしんせんでん)」の中に収められています。

泰澄が阿蘇を詣でた折、神霊池の上に九頭龍王が現れたと言います。

そこで泰澄が真実の姿を示すように言うと、その九頭龍王は金色の三尺の千手観音として現れたそうです。

そのほか、霊山英彦山(ひこさん)で修行を積んだ木練上人(もくれんしょうにん)が、阿蘇山に登った話もあります。

木練上人は神霊池の主を拝みたいと熱心に真言を唱えると、九頭八面の龍が現れたそうです。

その後さらに一心に祈ると、ついに十一面観音が現れたと言われています。

龍と観音様の組み合わせが興味深いですね

日本に仏教が入ってくると、日本の神々は仏様がさまざまな姿で現れた化身(けしん)だという考え方が広がっていきました。

そして阿蘇においては、健磐龍命は十一面観音の化身だというふうに考えられました。

西巌殿寺(さいがんでんじ)の山上本堂で祀られていた十一面観音(平安時代後期作)は現在、熊本県立美術館に委託されていますので、タイミングが合えば拝観することができるでしょう。

私も神聖な火口に行ってきました。

荒涼とした山の雰囲気の中に、美しい色をした火口の湯だまりが見えます。

水蒸気も絶え間なく上がり、阿蘇山は活火山なんだなあと感じます。

龍の姿を拝したく、火口に意識を集中すると、金色に輝く美しい龍神様が現れました。

そして火口から飛び立ち、楽しそうに生き生きと外輪山を周遊してまた火口に戻ってこられます。

その神々しさに、有難さと嬉しさとがこみ上げてきます。

健磐龍命~十一面観音~龍神と姿を変える阿蘇の主に、感謝の気持ちを伝えました。

阿蘇登山道路を下りてくると、有名な観光地スポットである「草千里(くさせんり)」と呼ばれる草原があります。

馬に乗ってその草原を歩くこともでき、また烏帽子岳(えぼしだけ)登山の入り口にもなっています。

その草原を見下ろす場所にレストランやお土産店などが並んでいますが、その一画に「阿蘇火山博物館」があります。

ここで阿蘇山の成り立ちなどを知って、それから火口を見たり、阿蘇山全体をながめたりすると、また感慨深いものがあると思います♪

地球の鼓動を感じさせる阿蘇、とても魅力的です☆

阿蘇山関連記事はこちら

これは火口に雨水がたまってできた“湯だまり”から出ているわけですが、火山ガスも出ていますので、風向きによっては火口の立ち入り規制が行われます。

喘息などはないかという確認が火口に入る有料道路の入り口で行われますが、呼吸器や心臓に特に問題ない方でも、ハンカチで口や鼻を抑える準備は必須ですね。

ところで、この中岳の火口は、古来より神の住まう「神霊池(しんれいいけ)」として敬われてきました。

阿蘇の開拓神である健磐龍命(タケイワタツノミコト)が中岳の火口を、神の宮とされているとして信仰されてきたんですね。

7世紀の日本の様子を記している中国の歴史書である『隋書倭国伝(ずいしょわこくでん)』の中に、阿蘇山が出てきます。

それには、人々は噴火する阿蘇山を畏れて祀っているという内容があります。

また、この隋書に出てくる山としては、唯一阿蘇山のみだそうで、古くから中国にも知られていた山だったんですね。

隋書が書かれたのは600年代の前~中期ごろですから、今から少なくとも約1400年前には阿蘇山の祭礼が行われていたということになりますね☆

平安時代初期には神霊池に何か異変がある時、例えば火山活動が活発になったり、火口の湯だまりが増えたり減ったり、あるいは涸れたりなどの変化ある時は、大宰府(だざいふ)を通じて朝廷に報告され、各地の社寺に国家安泰(こっかあんたい)のための祈祷の命が下されたと言われています。

神霊池の異変は、飢饉や疫病が生じる良くない兆しとみなされてきたんですね。

火口へ導くロープウェイ乗り場(現在は運休中で代わりにバスが運行)の奥に「阿蘇山上神社」があり、現代も「火口鎮祭」が阿蘇山上で行われています

また隋書に戻って、夜に光る鶏卵大の青い色をした”如意宝珠(にょいほうじゅ)”が阿蘇山にはあるとも書かれています。

如意宝珠はあらゆる願いを叶えると言われるものですが、例えば如意輪観音様が手に持っておられる宝珠がそうですね

また龍が手に持っているのも如意宝珠ですね

それから竹取物語の中で、ある貴公子に龍の首にある宝珠を取ってくれば一緒になりますとかぐや姫が注文をつけていますが、龍と宝珠とは昔からつながりが深いようですね。

阿蘇山にある如意宝珠というのがとても気になりますが、阿蘇山と龍とは関わりが深いですから、そういう意味では如意宝珠の話が出てくるのも不思議ではないのかもしれません。

健磐龍命(タケイワタツノミコト)のお名前の中に、すでに龍が潜んでいますし、阿蘇の神様が龍の姿に変化(へんげ)されるという伝説も残っています。

その一つに加賀の白山を開いた高僧である泰澄(たいちょう)と阿蘇の龍にまつわる話が、平安時代後期に大江匡房(おおえまさふさ)によって書かれた「本朝神仙伝(ほんちょうしんせんでん)」の中に収められています。

泰澄が阿蘇を詣でた折、神霊池の上に九頭龍王が現れたと言います。

そこで泰澄が真実の姿を示すように言うと、その九頭龍王は金色の三尺の千手観音として現れたそうです。

そのほか、霊山英彦山(ひこさん)で修行を積んだ木練上人(もくれんしょうにん)が、阿蘇山に登った話もあります。

木練上人は神霊池の主を拝みたいと熱心に真言を唱えると、九頭八面の龍が現れたそうです。

その後さらに一心に祈ると、ついに十一面観音が現れたと言われています。

龍と観音様の組み合わせが興味深いですね

日本に仏教が入ってくると、日本の神々は仏様がさまざまな姿で現れた化身(けしん)だという考え方が広がっていきました。

そして阿蘇においては、健磐龍命は十一面観音の化身だというふうに考えられました。

西巌殿寺(さいがんでんじ)の山上本堂で祀られていた十一面観音(平安時代後期作)は現在、熊本県立美術館に委託されていますので、タイミングが合えば拝観することができるでしょう。

私も神聖な火口に行ってきました。

荒涼とした山の雰囲気の中に、美しい色をした火口の湯だまりが見えます。

水蒸気も絶え間なく上がり、阿蘇山は活火山なんだなあと感じます。

龍の姿を拝したく、火口に意識を集中すると、金色に輝く美しい龍神様が現れました。

そして火口から飛び立ち、楽しそうに生き生きと外輪山を周遊してまた火口に戻ってこられます。

その神々しさに、有難さと嬉しさとがこみ上げてきます。

健磐龍命~十一面観音~龍神と姿を変える阿蘇の主に、感謝の気持ちを伝えました。

阿蘇登山道路を下りてくると、有名な観光地スポットである「草千里(くさせんり)」と呼ばれる草原があります。

馬に乗ってその草原を歩くこともでき、また烏帽子岳(えぼしだけ)登山の入り口にもなっています。

その草原を見下ろす場所にレストランやお土産店などが並んでいますが、その一画に「阿蘇火山博物館」があります。

ここで阿蘇山の成り立ちなどを知って、それから火口を見たり、阿蘇山全体をながめたりすると、また感慨深いものがあると思います♪

地球の鼓動を感じさせる阿蘇、とても魅力的です☆

阿蘇山関連記事はこちら

2018/10/27

三重県の桑名市において、10月27日(土)にパワーゾーン占星術セミナーと占星術個人セッションをさせていただきます。

セミナーの方は占星術を使って、ご自身にとってのワーゾーンを世界中に見出していきます。

現在キャンセル待ち受付中です!

占星術個人セッションの方は、あと1枠ございます☆

皆様にお会いできるのを楽しみにしております

セミナーの方は占星術を使って、ご自身にとってのワーゾーンを世界中に見出していきます。

現在キャンセル待ち受付中です!

占星術個人セッションの方は、あと1枠ございます☆

皆様にお会いできるのを楽しみにしております

阿蘇山は大変古い歴史をもつ山です。

外輪山(がいりんざん)は南北25km、東西18kmの規模で、世界有数のカルデラを形成しています。

このカルデラが実は巨大な火口なんですね☆

外輪山の内側の広大な土地に4万人余りの人が住んでいますが、それだけの方たちがもともとの火口の上に住んでいるということになるから驚きです!

そのカルデラの中に横一列に並ぶ5つの峰が、阿蘇五岳(あそごがく)と呼ばれています。

根子岳(ねこだけ)、高岳(たかだけ)、中岳(なかだけ)、杵島岳(きしまだけ)、烏帽子岳(えぼしだけ)の五岳です。

はるか昔に4回の大規模な噴火があったと言われています。

約27万年前、約14万年前、約12万年前、約9万年前の4回の噴火で地下のマグマが大量に流出し、地下に空間ができたため、陥没してしまいました。

その陥没した部分が、外輪山に囲まれるカルデラということになりますね。

特に4回目の9万年前の噴火が大きく、なんと九州以外の山口県や愛媛県まで海を越えて火砕流(かさいりゅう)が流れて堆積(たいせき)したものが確認されています。

さらにその噴火による火山灰が北海道東部で厚さ10cm以上の堆積物として今も残っているそうです。

北海道まで火山灰が積もったということですから、すさまじい噴火だったわけですね!

火山灰に覆われて、日本のみならず、もっと広い範囲で日照をはじめ、気象問題が起きたかもしれません。

阿蘇山の火砕流はハワイのようなドロドロの溶岩という状態ではなく、時速100㎞とも言われる嵐のような煙が広がっていったそうです。

このような火砕流は非常に危険ですね。

あっという間に広がり、そして遠くまで飛んで行きます。

一方で、火砕流の堆積物が固まったものが、各地の文化を育んでいきました。

例えば高千穂峡も阿蘇の噴火による堆積物が水により少しずつ削られて、あのような景観を生み出しました。

また、熊本県の山都町にある「通潤橋(つうじゅんきょう)」という石橋をはじめ、阿蘇の周辺地域には石橋の文化が栄えました。

これは噴火の堆積物が加工しやすかったためということが言えるそうです。

石橋のみならず、例えば大分県に多く残る、巨大な岩から削り出していく磨崖仏(まがいぶつ)の仏教文化も噴火の副産物と言えます。

ところで、噴火によりカルデラが出来た後、そこに雨水がたまり、大きな湖ができたといいます。

その後、立野(たての)地域などでカルデラの一部が切れて水が流れだし、また溶岩で塞がれて湖ができ、再び一部が切れて水が流れだし…というのを繰り返して最後には湖の水が引いてしまって、今の阿蘇の広大な平野ができているわけですね。

壮大な歴史を感じます

阿蘇の神話に登場するのは、初代天皇の神武天皇(じんむてんのう)の孫にあたる「健磐龍命(たけいわたつのみこと)」ですね☆

阿蘇を拓いた神様で、阿蘇神社の主祭神でもあります。

その健磐龍命(たけいわたつのみこと)が阿蘇のカルデラに貯まっていた水を抜いて田んぼにするために、外輪山の一部を力強く蹴ったけれども、頑丈で蹴破ることができなかったと言います。

そこは二重になっていたために崩れなかったので、二重(ふたえ)峠と呼ばれています。

再び健磐龍命が蹴ると、ついに外輪山は破られ、湖の水は外へ流れ出し肥沃(ひよく)な土地が生まれました。

蹴破った場所の地名を「立野(たての)」と言いますが、力余って尻もちをついた健磐龍命が「もう立てぬ・・・」と仰ったためと伝えられています。

ものすごいパワーだったでしょうね!!

伝承について詳しくは熊本県のHPをご覧ください☆

http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_2132.html

どこかユーモラスな感じのする阿蘇の開拓神ですね♪

実際、立野の辺りは熊本地震で知られるようになった「布田川断層(ふたがわだんそう)」が通っているところなんですね。

阿蘇大橋も地震による土砂崩れで流されてしまいました。

ですから、古来より何度も大きな地震が起きたのではないかと考えられます。

度重なる地震ため、その辺りは崩れやすかったということも言えるかもしれません。

また、健磐龍命が外輪山を蹴破った後に、大きな鯰(なまず)が横たわっていて、湖の水をせき止めていたため、大鯰を追い出したという伝説が残っていますが、地震と大鯰の関係も気になるところです。

2年前の熊本地震で阿蘇は大きな損害を被りました。

復興に向けてみなさん頑張っておられます。

阿蘇山は”世界の宝”だと思います。

阿蘇の魅力は尽きることがありません☆

外輪山(がいりんざん)は南北25km、東西18kmの規模で、世界有数のカルデラを形成しています。

このカルデラが実は巨大な火口なんですね☆

外輪山の内側の広大な土地に4万人余りの人が住んでいますが、それだけの方たちがもともとの火口の上に住んでいるということになるから驚きです!

そのカルデラの中に横一列に並ぶ5つの峰が、阿蘇五岳(あそごがく)と呼ばれています。

根子岳(ねこだけ)、高岳(たかだけ)、中岳(なかだけ)、杵島岳(きしまだけ)、烏帽子岳(えぼしだけ)の五岳です。

はるか昔に4回の大規模な噴火があったと言われています。

約27万年前、約14万年前、約12万年前、約9万年前の4回の噴火で地下のマグマが大量に流出し、地下に空間ができたため、陥没してしまいました。

その陥没した部分が、外輪山に囲まれるカルデラということになりますね。

特に4回目の9万年前の噴火が大きく、なんと九州以外の山口県や愛媛県まで海を越えて火砕流(かさいりゅう)が流れて堆積(たいせき)したものが確認されています。

さらにその噴火による火山灰が北海道東部で厚さ10cm以上の堆積物として今も残っているそうです。

北海道まで火山灰が積もったということですから、すさまじい噴火だったわけですね!

火山灰に覆われて、日本のみならず、もっと広い範囲で日照をはじめ、気象問題が起きたかもしれません。

阿蘇山の火砕流はハワイのようなドロドロの溶岩という状態ではなく、時速100㎞とも言われる嵐のような煙が広がっていったそうです。

このような火砕流は非常に危険ですね。

あっという間に広がり、そして遠くまで飛んで行きます。

一方で、火砕流の堆積物が固まったものが、各地の文化を育んでいきました。

例えば高千穂峡も阿蘇の噴火による堆積物が水により少しずつ削られて、あのような景観を生み出しました。

また、熊本県の山都町にある「通潤橋(つうじゅんきょう)」という石橋をはじめ、阿蘇の周辺地域には石橋の文化が栄えました。

これは噴火の堆積物が加工しやすかったためということが言えるそうです。

石橋のみならず、例えば大分県に多く残る、巨大な岩から削り出していく磨崖仏(まがいぶつ)の仏教文化も噴火の副産物と言えます。

ところで、噴火によりカルデラが出来た後、そこに雨水がたまり、大きな湖ができたといいます。

その後、立野(たての)地域などでカルデラの一部が切れて水が流れだし、また溶岩で塞がれて湖ができ、再び一部が切れて水が流れだし…というのを繰り返して最後には湖の水が引いてしまって、今の阿蘇の広大な平野ができているわけですね。

壮大な歴史を感じます

阿蘇の神話に登場するのは、初代天皇の神武天皇(じんむてんのう)の孫にあたる「健磐龍命(たけいわたつのみこと)」ですね☆

阿蘇を拓いた神様で、阿蘇神社の主祭神でもあります。

その健磐龍命(たけいわたつのみこと)が阿蘇のカルデラに貯まっていた水を抜いて田んぼにするために、外輪山の一部を力強く蹴ったけれども、頑丈で蹴破ることができなかったと言います。

そこは二重になっていたために崩れなかったので、二重(ふたえ)峠と呼ばれています。

再び健磐龍命が蹴ると、ついに外輪山は破られ、湖の水は外へ流れ出し肥沃(ひよく)な土地が生まれました。

蹴破った場所の地名を「立野(たての)」と言いますが、力余って尻もちをついた健磐龍命が「もう立てぬ・・・」と仰ったためと伝えられています。

ものすごいパワーだったでしょうね!!

伝承について詳しくは熊本県のHPをご覧ください☆

http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_2132.html

どこかユーモラスな感じのする阿蘇の開拓神ですね♪

実際、立野の辺りは熊本地震で知られるようになった「布田川断層(ふたがわだんそう)」が通っているところなんですね。

阿蘇大橋も地震による土砂崩れで流されてしまいました。

ですから、古来より何度も大きな地震が起きたのではないかと考えられます。

度重なる地震ため、その辺りは崩れやすかったということも言えるかもしれません。

また、健磐龍命が外輪山を蹴破った後に、大きな鯰(なまず)が横たわっていて、湖の水をせき止めていたため、大鯰を追い出したという伝説が残っていますが、地震と大鯰の関係も気になるところです。

2年前の熊本地震で阿蘇は大きな損害を被りました。

復興に向けてみなさん頑張っておられます。

阿蘇山は”世界の宝”だと思います。

阿蘇の魅力は尽きることがありません☆

2018/10/27

三重県の桑名市において、10月27日(土)にパワーゾーン占星術セミナーと占星術個人セッションをさせていただきます。セミナーの方は占星術を使って、ご自身にとってのワーゾーンを世界中に見出していきます。

只今キャンセル待ちを受け付け中です。

占星術個人セッションの方は、あと1枠だけございます。

みなさまとお会いできるのを、楽しみにしております(^_-)-☆

只今キャンセル待ちを受け付け中です。

占星術個人セッションの方は、あと1枠だけございます。

みなさまとお会いできるのを、楽しみにしております(^_-)-☆

2018/10/19

興味はあるけどホロスコープを観ると、まるで暗号のようで難しそうだなあと思っている方は、少なくないかもしれません。

しかし基本的なところを知ることができれば、一見、難しそうなホロスコープを“単純に”観ていくことはできるんです☆

出来る限りシンプルに星とつながり、星からのメッセージを読んでいきましょう!

しかし基本的なところを知ることができれば、一見、難しそうなホロスコープを“単純に”観ていくことはできるんです☆

出来る限りシンプルに星とつながり、星からのメッセージを読んでいきましょう!

熊本県の御船町(みふねまち)辺田見に鎮座する「辺田見若宮神社」。

こちらの神社の近くには、御船町で発見された肉食恐竜”ミフネリュウ”の歯の化石がある御船町恐竜博物館があります。

長い参道の先には立派な楼門があり、素敵な雰囲気の神社ですね☆

ご祭神は、健磐龍命(たけいわたつのみこと)、阿蘇都媛命(あそつひめのみこと)、若彦命(わかひこのみこと)、八井耳玉命(やいみみたまのみこと)です。

健磐龍命(たけいわたつのみこと)は阿蘇神社の主祭神で、阿蘇山の神様ですが、初代天皇である神武天皇の皇子である神八井耳命(かんやいみみのみこと)の御子だったと伝えられています。

それから阿蘇都媛命(あそつひめのみこと)は、健磐龍命のお妃の神様ですね。

若彦命(わかひこのみこと)は、阿蘇都比咩命の兄弟である新彦神(にいひこのかみ)の御子神です。

そして八井耳玉命(やいみみたまのみこと)は、健磐龍命の御子神と言われています。

阿蘇の神々が御船にいらっしゃいますね

この神社には“鯰(なまず)伝説“があり、江戸時代に御船川の大洪水で流された御神体を大鯰が救ったそうです。

そのため神社周辺の氏子達は鯰を食べなかったといいます。

また、 皮膚病の「白なまず(尋常性白斑)」は紙に鯰の絵を描き祈願後、鯰の絵を枕に敷いて寝ると治癒するともいわれているそうです。

本宮の裏には境内社があります。

雨宮神社

稲荷神社

護国神社

境内社の1つである秋葉神社は、地震で倒壊したそうです。

御船町は、熊本地震で震度7が2回起きた益城町(ましきまち)と隣接してますので、実は被害が大きかったところなんですね。

熊本地震で神社仏閣もほんとに大きなダメージを受けました。

お参りすることが、復興の一助になるだろうと思います。

ところで、御船町の「御船(みふね)」という言葉が気になるところですが、御船町のホームページに名前の由来が載っていました。

『 「御船(みふね)」の由来は、景行天皇が九州を平定するためにご巡幸なさった折、その「御船(おんふね)」が着岸したことによると伝えられます 』

景行(けいこう)天皇は、日本武尊(やまとたけるのみこと)の父君であり、第12代の天皇です。

御船町はもともと御船川の水運により栄えてきた町でしたから、天皇が御船(おんふね)で岸に到着されるイメージもなんとなくわきやすいですね

歴史ある御船町の、一日も早い全般的な復興を祈ります☆

こちらの神社の近くには、御船町で発見された肉食恐竜”ミフネリュウ”の歯の化石がある御船町恐竜博物館があります。

長い参道の先には立派な楼門があり、素敵な雰囲気の神社ですね☆

ご祭神は、健磐龍命(たけいわたつのみこと)、阿蘇都媛命(あそつひめのみこと)、若彦命(わかひこのみこと)、八井耳玉命(やいみみたまのみこと)です。

健磐龍命(たけいわたつのみこと)は阿蘇神社の主祭神で、阿蘇山の神様ですが、初代天皇である神武天皇の皇子である神八井耳命(かんやいみみのみこと)の御子だったと伝えられています。

それから阿蘇都媛命(あそつひめのみこと)は、健磐龍命のお妃の神様ですね。

若彦命(わかひこのみこと)は、阿蘇都比咩命の兄弟である新彦神(にいひこのかみ)の御子神です。

そして八井耳玉命(やいみみたまのみこと)は、健磐龍命の御子神と言われています。

阿蘇の神々が御船にいらっしゃいますね

この神社には“鯰(なまず)伝説“があり、江戸時代に御船川の大洪水で流された御神体を大鯰が救ったそうです。

そのため神社周辺の氏子達は鯰を食べなかったといいます。

また、 皮膚病の「白なまず(尋常性白斑)」は紙に鯰の絵を描き祈願後、鯰の絵を枕に敷いて寝ると治癒するともいわれているそうです。

本宮の裏には境内社があります。

雨宮神社

稲荷神社

護国神社

境内社の1つである秋葉神社は、地震で倒壊したそうです。

御船町は、熊本地震で震度7が2回起きた益城町(ましきまち)と隣接してますので、実は被害が大きかったところなんですね。

熊本地震で神社仏閣もほんとに大きなダメージを受けました。

お参りすることが、復興の一助になるだろうと思います。

ところで、御船町の「御船(みふね)」という言葉が気になるところですが、御船町のホームページに名前の由来が載っていました。

『 「御船(みふね)」の由来は、景行天皇が九州を平定するためにご巡幸なさった折、その「御船(おんふね)」が着岸したことによると伝えられます 』

景行(けいこう)天皇は、日本武尊(やまとたけるのみこと)の父君であり、第12代の天皇です。

御船町はもともと御船川の水運により栄えてきた町でしたから、天皇が御船(おんふね)で岸に到着されるイメージもなんとなくわきやすいですね

歴史ある御船町の、一日も早い全般的な復興を祈ります☆

2018/010/27

三重県の桑名市において、10月27日(土)にパワーゾーン占星術セミナーと占星術個人セッションをさせていただきます。

セミナーの方は占星術を使って、ご自身にとってのパワーゾーンを世界中に見出していきます。

パワーゾーン地図を読むことができるように、分かりやすくお教えいたします☆

過去生とのつながりも見えてくるでしょう!

セミナーの方は占星術を使って、ご自身にとってのパワーゾーンを世界中に見出していきます。

パワーゾーン地図を読むことができるように、分かりやすくお教えいたします☆

過去生とのつながりも見えてくるでしょう!